Синтез традиционной живописи и цифрового визуального языка

Рубрикатор

1. Введение 2. Материальность цифрового 2.1 Матьё Леже 2.2 Лучия Лагуна 3. Художественный язык глитча 3.1 Павел Отдельнов 3.2 Олан Вентура 3.3 Эрик Олсон 4. Идентичность в цифровую эпоху 4.1 Сайнер 4.2 Марк Лиам Смит 4.3 Майло Хартнолл 5. Организация живописно-цифрового пространства 5.1 Сара Зе 5.2 Хелен Мартен 5.3 Грасиела Хеновес 6. Ретро-ностальгия 6.1 Эрик Лаубах 6.2 Саймон МакУильямс 6.3 Бен Бутби 7. Вывод

Введение

Современная живопись, сохраняя связь с традиционными медиумами, активно впитывает визуальный язык цифровой эпохи. Фрагменты интерфейсов, пиксельные искажения и «сбои» — элементы, рожденные в цифровом пространстве, — сегодня трансформируются в живописные приёмы, формируя новый визуальный код. Глитч-эстетика, изначально связанная с ошибками программного обеспечения, вышла за пределы экранов, воплотившись в физических полотнах через деформации форм, намеренные технические погрешности и коллажирование цифровых артефактов. Исследование сосредоточено на том, как глитч и интерфейсы становятся частью живописного языка, и как их визуальная специфика — пикселизация, «зависания», наложение слоёв — адаптируется в реалистичной живописи.

Глитч-эстетика в живописи — это не имитация «цифрового», а самостоятельный визуальный язык. Он состоит в парадоксе: художники используют аналоговые техники, чтобы воспроизвести цифровые артефакты, тем самым стирая границу между реальным и виртуальным. Связь между «прошлым» медиумом и будущим. Этот феномен отражает своеобразную технологическую эволюцию искусства, адаптацию традиционной медиа, существующей уже тысячелетия и имеющей свои правила, к новым реалиям. Художники, работающие в этом направлении, наделяют свои полотна метафоричными образами, исследуют хрупкость и иллюзорность цифрового мира, его искусственность и несовершенство.

Особый интерес представляет то, как глитч-эффекты — изначально мимолётные и непредсказуемые, характерные, казалось бы, исключительно компьютерному пространству — фиксируются в живописи, материализуясь в статичной форме. Пиксельные разрывы, битые текстуры и намеренные искажения становятся новыми способами выражения, бросая вызов традиционным представлениям о гармонии и завершённости произведения. При этом реалистичная манера исполнения подчёркивает контраст между цифровым содержанием и аналоговой формой, создавая напряжённый и одновременно гармоничный диалог между двумя медиумами. Живописцы переосмысляют язык интерфейсов и глитчей, превращая их в инструменты художественного высказывания.

Работы художников, рассматриваемые в исследовании, охватывают период с 2000-х годов по настоящее время и представляют различные страны, включая Германию, Россию, Польшу, Филиппины, Бразилию, США, Великобританию, Венесуэлу и Канаду.

В рамках исследования рассматриваются следующие задачи: Анализ визуальных стратегий и художественных приемов, которые позволяют художникам имитировать цифровые артефакты, при этом сохраняя материальность живописи. Изучение способов адаптации цифровой эстетики в традиционной живописи и выявление основных тем и концепций, которые поднимаются в работах. Исследование различий в подходах художников к физичности цифрового и эфемерности реального, а также анализ используемых материалов и техник для достижения этих целей. Выявление новых функций живописи, которые она приобретает в контексте современных художественных практик.

Материальность цифрового

Матьё Леже

Матьё Леже, «Безымянный пейзаж», 2019 Матьё Леже, «YLLW_CRP_II», 2017

Матьё Леже (р. 1980) — французский художник, работающий на стыке цифрового и традиционного искусства. Получил образование в парижской Высшей национальной школе изящных искусств, где изучал как классическую живопись, так и медиаарт. Его ранние работы находились под влиянием абстрактного экспрессионизма (Де Кунинг, Поллок), но позже он обратился к исследованию цифровой культуры через материальные медиа.

Ключевые темы и стилистика произведений: Цифровая материальность, леже имитирует глитчи, пикселизацию и артефакты сжатия в масляной живописи, создавая гибридные формы.

Деконструкция интерфейсов, художник переносит элементы экранной графического на холст, сочетая плоскостность цифрового с фактурностью традиционной живописи.

Ностальгия по аналоговому, эстетика VHS-дефектов и старых компьютерных игр, выполнены в технике энкаустики, восковой живописи, подчеркивая тактильность утраченных медиа.

Матьё Леже, «Появление», 2016 Матьё Леже, «Два дерева», 2016

В художественные приемы входит наложение слоев масляной краски — имитация наслоения цифровых изображений и контраст грубой фактуры и «чистых» цифровых форм, пиксели «рассыпаются» как пастозные мазки.

Леже часто называют «постцифровым живописцем», его работы выставлялись в галереях Paris Internationale и в рамках Венецианская Биеннале 2022 года. Искусствоведы отмечают, что он не просто копирует цифровые ошибки, а исследует их как новую мифологию, где технологические сбои становятся метафорой человеческой памяти.

Творчество Леже — рематериализация цифрового, его уникальность — в балансе между концептуальностью, критикой диджитализации и эмоциональностью, ностальгией по образам 1990–2000-х. Если ранние работы воспринимались как эксперимент, то сегодня его метод формирует устойчивый стиль.

Матье Леже, «Поле», 2016 Матье Леже, «Нулевой час», 2014

Лучия Лагуна

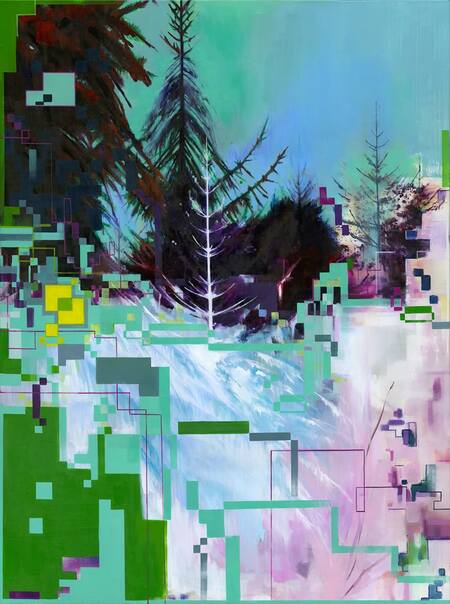

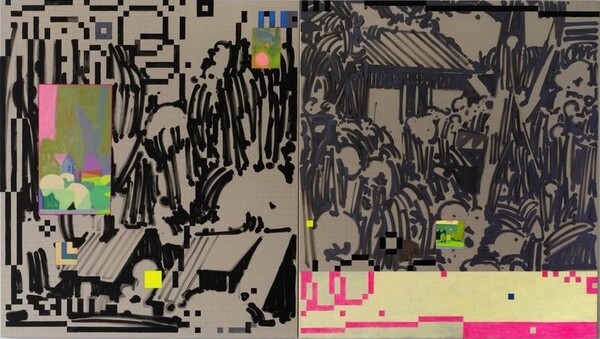

Лучия Лагуна, «Исследование N.52», 2018 Лучия Лагуна, «Пейзаж N.108», 2018

Лучия Лагуна (р. 1941) — художница из Бразилии, одна из ключевых фигур современной латиноамериканской живописи, чьи работы балансируют между абстрактным экспрессионизмом, фигуративными элементами и цифровым визуальным языком. Начав карьеру после 50 лет, она создала уникальный стиль, где природа, архитектура и цифровые структуры сливаются в сложные многослойные композиции.

Ключевые особенности стиля: Гибридность, природа как цифровая карта. Лагуна часто изображает тропические пейзажи, но дробит их на элементы, напоминающие пиксельные кластеры — участки холста заполнены мелкими цветовыми блоками, как увеличенные фрагменты растрового изображения, векторные линии — резкие графичные контуры, пересекающие живописные плоскости, слои прозрачности — эффект, аналогичный наложению слоёв в Фотошоп.

«Цифровая» организация пространства, сетки и модули — композиции строятся по принципу растровой разметки («Пейзаж из Окна»), повторяющиеся элементы — как копи-паст в цифровом дизайне, контраст хаоса и порядка — «шум» мазков соседствует с геометрическими зонами, напоминая борьбу аналогового и цифрового.

Лучия Лагуна, «Сад N.35», 2016 Лучия Лагуна, «Пейзаж N.72», 2014

Лагуна использует неоновые оттенки розового, кислотно-зелёного, характерные для экранной графики, но сочетает их с земляными тонами — так цифровое вторгается в природное.

Техники и материалы: Многослойная живопись, акрил и масло накладываются так, чтобы создать эффект «цифровых» прозрачностей. Коллажные элементы, включение бумаги, тканей имитирует «вставки» из других файлов, деконструкция формы, объекты дробятся на части.

Критика антропоцена. Границы между природой и городом «глючат», символизируя необратимое смешение экосистем и технологий. Художница уподобляет процесс создания картины работе с программой. Сохранение — фиксация неустойчивых состояний природы, ошибки — намеренные искажения как часть эстетики.

На Венецианской биеннале 2022 года её работы называли «живописными метафорами цифрового колониализма» — тропики, «закодированные» в данные.

Искусствовед Адриано Педроса отмечает, что Лагуна не иллюстрирует технологии, а показывает, как они меняют наше восприятие реальности.

Лучия Лагуна, «Пейзаж N.111», 2018 Лучия Лагуна, «Пейзаж N.31», 2010

Художественный язык глитча

Павел Отдельнов

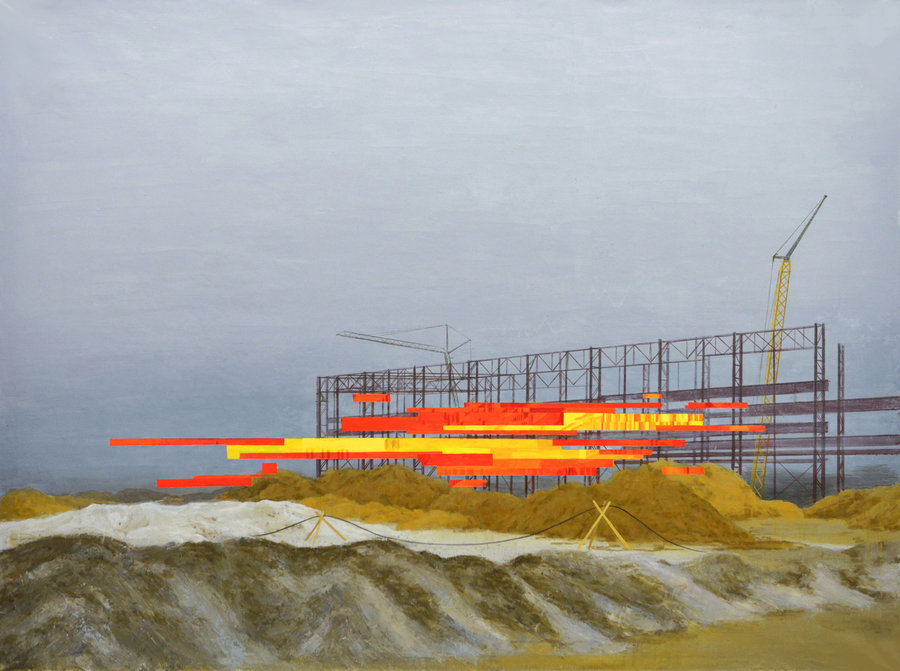

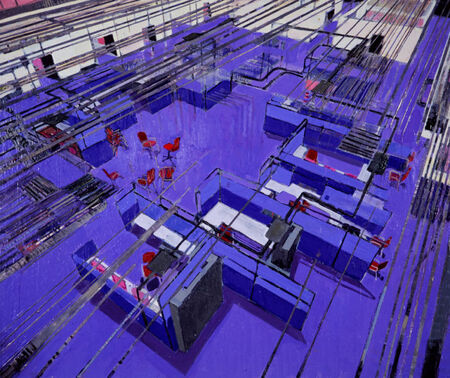

Павел Отдельнов, «ТЦ #9», 2015. Павел Отдельнов, «ТЦ. LEGO», 2015.

Павел Отдельнов (р. 1979) — российский художник, работающий на стыке живописи, инсталляции и медиа арта. Его серия «ТЦ» (2017–2021) посвящена исследованию постсоветских торговых центров — пространств, балансирующих между утопией потребления и физическим распадом.

Работы Павла Отдельнова из серии «ТЦ», где помехи становятся ключевым элементом. Символ деградации — изображения фасадов и интерьеров ТЦ «разъедаются» пиксельной зернистостью, словно файлы с битыми данными. Метаморфоза материала — художник имитирует цифровые артефакты масляной живописью, создавая диссонанс между «цифровым» видом и рукотворной фактурой.

Роль пикселя в серии «ТЦ»: Пиксель как след времени. В работах «ТЦ. Фасад» (2018) и «ТЦ. Интерьер» (2019) архитектурные формы рассыпаются на крупные «блоки», напоминающие пиксели. Это не компьютерная стилизация, а живописная аллегория эрозии — будто здания превращаются в низкополигональные 3D-модели. Отдельнов использует грязно-розовые, сизые и бетонные оттенки, усиливая ощущение «выцветания» реальности.

Пиксель, как цифровая археология. Серия отсылает к советским мозаикам (например, «ТЦ. Мозаика», 2020), где пикселизация становится мостом между аналоговой монументальностью (советские панно из смальты), цифровым распадом (артефакты разрушенных изображений). Художник фиксирует момент, когда материальная культура (торговые центры как символы 1990-х) превращается в «цифровой мираж».

Масляная живопись создают эффект замыленного цифрового изображения. Дробление композиции, крупные планы фасадов напоминают увеличенные пиксели. Намеренные искажения рекламных вывесок, как глюки VHS-записи.

Павел Отдельнов, «ТЦ #2», 2015

Искусствовед Антонио Джеуза называет серию «ТЦ» «живописным глитч-артом», где ошибки становятся метафорой социальных трансформаций. На выставке «Русские утопии» (ГЭС-2, 2022) работы Отдельнова были показаны рядом с советским индустриальным искусством — кураторы подчеркивали связь между «пикселизацией» и деиндустриализацией.

Отдельнов использует пикселизацию не как формальный прием, а как язык для рассказа о кризисе. Архитектурный кризис, торговые центры как руины капиталистической мечты 1990-х. Визуальный кризис, изображение теряет четкость, как воспоминания о прошлом. Цифровой кризис, материальный мир «перекодируется» в пиксели, но не в идеальные квадраты Лаубаха, а в размытые пятна.

Серия «ТЦ» доказывает, что пиксель в современном искусстве — не просто элемент дизайна, а инструмент для разговора о времени. У Отдельнова он становится могильной плитой для эпохи, которая так и не стала «цифровым раем».

Павел Отдельнов, «ТЦ #1»; «ТЦ #6»; «ТЦ #8», 2015

Олан Вентура

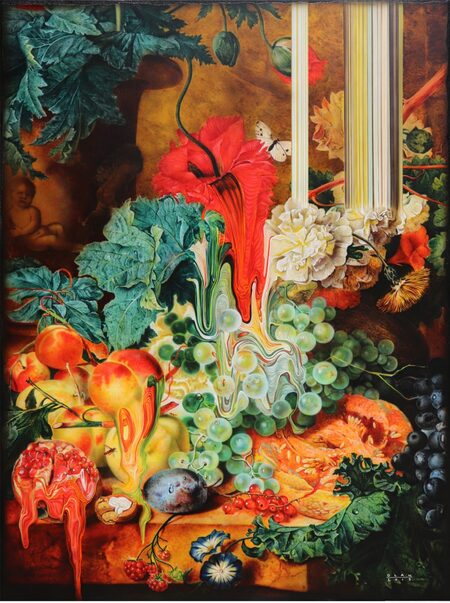

Олан Вентура, «Изобильный букет с Гранатом» 2019 Олан Вентура, «Цветочный натюрморт», 2019

Олан Вентура (р. 1987) — филиппинский художник, работающий в жанре гиперреалистичной живописи с элементами цифрового искажения. Его серия натюрмортов исследует хрупкость материального мира через призму цифровых ошибок — глитчей, пикселизации и «разрывов» изображения.

Вентура изображает классические натюрморты (вазы с цветами, фрукты, черепа), но «разрушает» их цифровыми артефактами. Фрагменты картин распадаются на пиксели или полосы, как поврежденный файл («Натюрморт с Поврежденными (Glitched) Розами», 2021). Эффект «клонирования», будто от сбоя в графическом редакторе («Двойная ваза», 2022). Эти приемы превращают натюрморт — жанр, традиционно воспевающий вечность материи, — в символ тлена и нестабильности.

Композиции отсылают к классическим натюрмортам XVII века (например, цветы Яна Давидса де Хема), но их «глюки» нарушают гармонию: в работе «Ванитас с повреждением данных» (2022) череп «рассыпается» на пиксели, соединяя барочный memento mori с современным страхом исчезновения данных. Ткани и фрукты искажены, как при сканировании с ошибками, подчеркивая контраст между твердым материалом и цифровой абстракцией.

Олан Вентура, «Натюрморт С Золотым Кубком», 2019

Техника соединения гиперреализма и цифровой абстракции, реалистичная масляная живопись, имитация цифровых эффектов, пикселизация. Цветовые сдвиги, как при ошибке RGB-каналов, разрывы формы — объекты «растягиваются», будто их обработали инструментом пластика в Фотошоп.

Вентура показывает, что даже объекты, символизирующие вечность (керамика, стекло), подвержены «цифровой эрозии». Это отсылка к современной тревоге — страху потерять данные, память, культурные коды. Его глитчи — антитеза «безупречному» цифровому миру. Художник напоминает, что ошибки — часть эстетики и жизни. Серия перекликается с пост-интернет-артом (например, Артём Лоскутов), но через призму традиционной живописи.

На выставке «Цифровой Ванитас» в Сингапуре в 2023 году работы Вентуры сравнивали с «живописными вирусами» — они «заражают» классику цифровым хаосом.

Вентура превращает технический сбой в поэтический прием. Его работы задают вопросы, что останется от культуры, если цифровые носители сломаются и может ли живопись — самый «аналоговый» медиум — стать архивом цифровых страхов.

Олан Вентура, «Натюрморт с цветами, Ракушками и Насекомыми», 2019 Олан Вентура, «Фруктовый Натюрморт», 2019

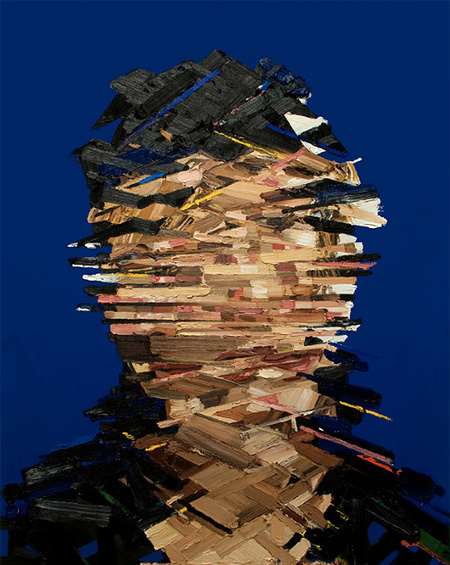

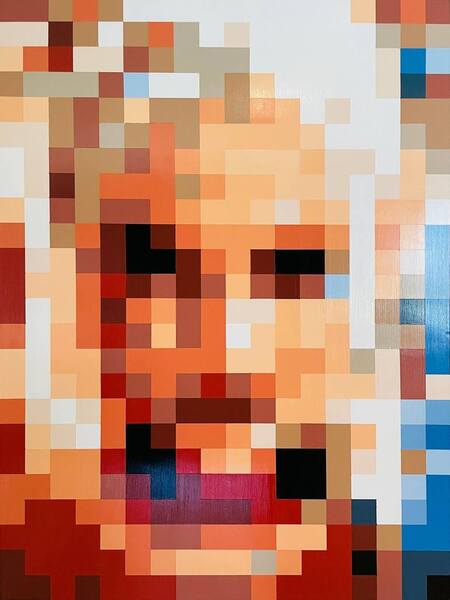

Эрик Олсон

Эрик Олсон, «Сетка», 2013 Эрик Олсон, «Автопортрет», 2013

Эрик Олсон — современный американский художник, чьи работы существуют на пересечении традиционной живописи и цифровой археологии. Его практика развивается в пространстве между американской традицией абстрактного экспрессионизма, европейским сюрреализмом и эстетикой цифровых руин.

Хроматическая палитра художника включает в себя цвета устаревших мониторов, имитацию компрессии JPEG, свечение выгоревших пикселей, неоновые акценты.

Серия «Фрагментированные архивы» (2020-2023) — это воссоздание «утерянных» цифровых изображений, где живопись служит инструментом восстановления данных. Размер «пикселя» коррелирует с исторической значимостью изображаемого и степенью цифровой деградации.

Композиции организованы по принципу хроно-топологии — временной шкалы видеофайла и структуры компьютерной памяти. Переопределение абстракции от формальной к цифровой и от автономной к системной.

Новая историческая живопись, документирование цифровой эпохи, визуализация процессов распада данных. Политические импликации, критика цифрового забвения, альтернативные архивы памяти.

Персональные выставки: «Error Correction Code» (Galerie Nordenhake, 2021) «Bad Sectors» (Kunsthalle Basel, 2022) «Data Palimpsest» (55-я Венецианская биеннале, 2023)

Олсон продолжает исследовать живопись как инструмент критики цифровой культуры, создавая уникальный визуальный язык для осмысления технологической памяти XXI века.

Эрик Олсон, «Гордон», 2013 Эрик Олсон, «Джессика», 2013

Идентичность в цифровую эпоху

Сайнер

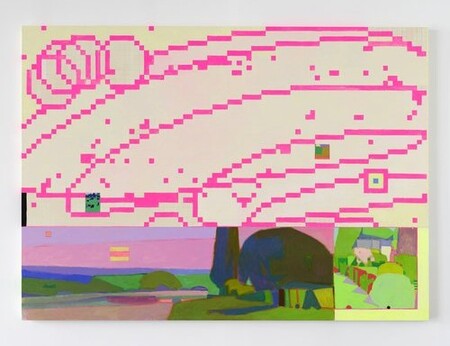

Сайнер, «День в сельской местности», 2022

Сайнер (наст. имя Przemek Blejzyk, р. 1983) — польский художник, участник арт-группы Etam Crew, известный монументальными фресками и станковой живописью. Его работы балансируют между уличным искусством, сюрреализмом и цифровой эстетикой, создавая гибридный визуальный язык.

Графичность и четкие контуры. Сайнер использует линии, характерные для цифрового рисунка, но наносит их вручную, сохраняя живописную фактуру. Плоские цветовые зоны напоминают работу с инструментом заполнения в графических редакторах, но выполнены акрилом и баллончиком. Эффекты свечения, имитация эффектов свечения из Фотошоп.

Сюрреалистичные персонажи Сайнера — гибриды людей и абстрактных форм, словно собранные из цифровых «пазлов». Лица с «разреженной» структурой, тела, растворяющиеся в геометрических фигурах, этот прием отсылает к моделированию с ошибками, артефакты текстуры, «плавающие» полигоны.

Сайнер, «Эмбиент», 2022

Художник использует кислотные оттенки: неоновый розовый, голубой, салатовый, характерные для экранной графики и цветовой модели RGB. В серии «Цифровые Мечты» (2022) цветовые переходы резкие, без полутонов — как при индексированной палитре в старых GIF-файлах.

Техники и материалы: Акрил и аэрозоль для достижения «гладкости» цифрового изображения. Лессировка создает эффект «слоев» в графическом редакторе. Трафареты помогают воспроизводить «пиксельно-точные» формы.

Сайнер исследует тревоги цифровой эпохи, диссоциацию личности, виртуальные маски. Его герои похожи на аватары, потерявшие связь с реальностью. Несмотря на цифровую эстетику, его работы тактильны — видимые мазки, наплывы краски напоминают, что это ручная работа. Даже в станковых работах сохраняется эффект стрит-арта — динамичные композиции, контрасты.

Сайнер адаптирует язык цифрового искусства для живописи. Его подход — реинтерпретация, пиксель становится метафорой человеческой фрагментации. Если традиционный пиксель-арт ностальгичен, то Художник показывает, что цифровая эстетика может быть живой и органичной даже в аналоговых медиа.

Сайнер, «Пейзажи Без Названия 1& 2», 2022 Сайнер, «Пейзажи Без Названия 3», 2022

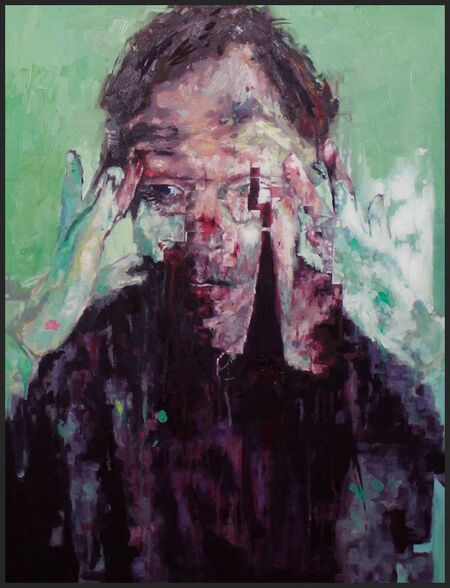

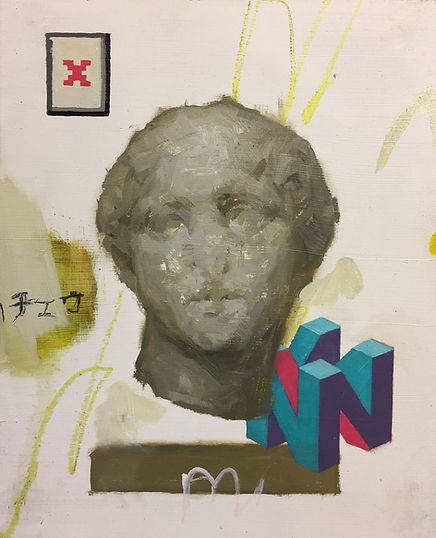

Марк Лиам Смит

Марк Лиам Смит, Без названия, 2016

Марк Лиам Смит (р. 1985) — современный канадский художник, работающий в жанре гиперреалистичной живописи с элементами цифровой эстетики. Его работы балансируют между технической виртуозностью традиционной масляной живописи и визуальными кодами цифровой культуры, создавая гибридные образы, которые ставят под вопрос саму природу восприятия.

Как художнику-дальтонику, Смиту долгое время приходилось полагаться на формулы смешивания цветов для воссоздания оттенков кожи. Позже в своей практике он понял, что местные цвета служили только для ограничения самовыражения. Рассматривая дальтонизм скорее как силу, чем как слабость, он решил использовать нелокальные цвета для развития своих работ.

Смит пишет фотографически точные портреты и пейзажи, но намеренно включает в них элементы цифрового искажения, пикселизацию, глитч-эффекты — цветовые сдвиги, дублирование фрагментов, «разрывы» в изображении, эффекты цифрового размытия.

Эти приемы создают диссонанс между реальностью и ее цифровой репрезентацией.

Неоновая палитра, кислотные оттенки, характерные для экранной графики. RGB-сдвиги, намеренное «разведение» цветовых каналов, имитирующее технический сбой. Монохромные зоны — резкие переходы в черно-белое, как при переключении режимов изображения.

Контраст фактур, гладкие участки соседствуют с грубыми мазками, напоминающими «шум» цифрового изображения.

Смит показывает, что ошибки остаются частью визуального опыта. Его работы напоминают о времени, когда цифровые технологии еще не были бесшовными, а их артефакты были заметны. Смит доказывает, что традиционная живопись может адаптировать язык цифровой эпохи, не теряя своей материальности.

Его работы фиксируют переходный момент в культуре — когда цифровое перестает быть «новым» и становится частью повседневности, переосмысляют живопись как инструмент для анализа технологий.

Марк Лиам Смит, Без названия, 2016 Марк Лиам Смит, Без названия, 2016

Майло Хартнолл

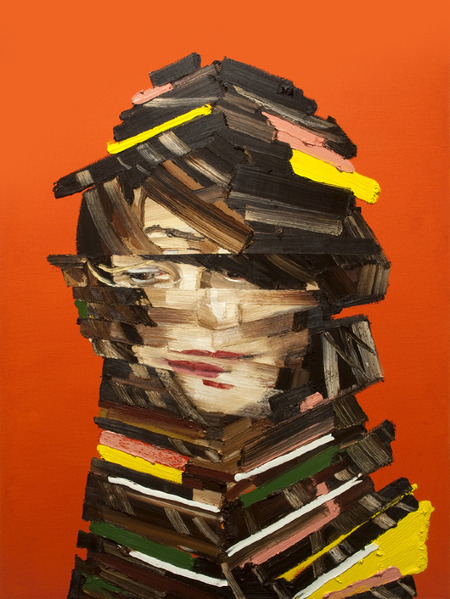

Майло Хартнолл, «Мадобуны», 2018

Майло Хартнолл — современный художник из Великобритании, чьи работы исследуют хрупкость человеческой идентичности в эпоху соцсетей, сочетая живописную технику с визуальными кодами интернет-культуры.

Хартнолл деконструирует лица, дробит их образ, используя фрагменты портрета, которые распадаются на отдельные мазки, использует глитч-эффекты, цифровое размытие.

Неоновые акценты (синий, розовый), эффект «выгоревшего экрана» в телесных тонах, резкие контрасты как в HDR-фотографии, наложение UI-элементов, полос загрузки, курсоров, отдельные фрагменты лиц, пустые области как метафора диджитал амнезии. Портрет как нестабильный файл, лица с разной степенью «сжатия», с артефактами сохранения. Социальные медиа как зеркало, эффект «фронтальной камеры» в живописи. Анонимность в эпоху гипер видимости, замазанные глаза как цифровая цензура.

Хартнолл развивает традицию портрета от психологического к интерфейсному, от цельного к фрагментированному, от аналогового к постцифровому.

Майло Хартнолл, «Прозопагнозия» Майло Хартнолл, Без названия

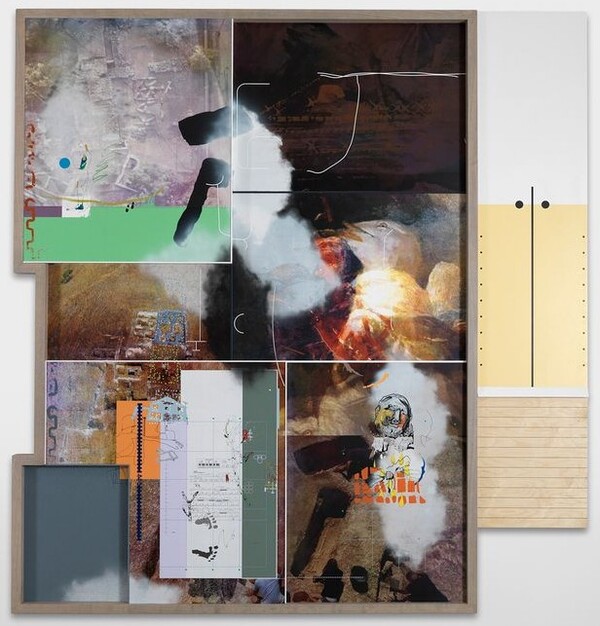

Организация живописно-цифрового пространства

Сара Зе

Сара Зе, «Пульсация», 2020

Сара Зе (Sarah Sze, р. 1969, США) — одна из самых влиятельных современных художниц, работающая на стыке скульптуры, инсталляции и живописи. Ее масштабные проекты имитируют визуальный шум цифровой эпохи — бесконечные потоки изображений, наложение слоев информации, фрагментарность восприятия. Хотя художница известна прежде всего как скульптор, ее подход к плоскости и композиции напрямую связан с живописью, переосмысленной через призму цифровых технологий.

Сара Зе создает работы, которые визуально напоминают перегруженный экран компьютера. Наложение изображений, как слои, которые случайно сместились. Коллажирование, фотографии, рисунки, найденные объекты сосуществуют на одном холсте. Пиксельные текстуры: в некоторых работах мелкие детали, капли краски, точки образуют шум, похожий на цифровой артефакт.

Деконструкция живописного пространства. Традиционная живопись строится на иерархии, но у художницы все элементы равноправны, как в цифровом интерфейсе. Нет центра, взгляд зрителя блуждает, как при скроллинге ленты соцсетей, перспектива заменена плоскими «окнами» — фрагменты картин, фотографий и объектов накладываются друг на друга.

Сара Зе, «12 Пейзажей (После объекта)», 2019 Сара Зе, «Земля замедляет время», 2025

Кислотные акценты ярких, неоновых цветов отсылает к экранной графике. Монохромные зоны становятся участками черно-белого изображения в потоке цветного контента.

Фрагментация — холст дробится на части, как распавшийся файл. Смешанная техника: акрил, фотопечать, скотч, металл, пластик — аналог «мультимедийности» цифрового искусства. Динамичные линии.

Ее работы визуализируют тревогу современного человека, задыхающегося в потоке данных. Зе не использует цифровые инструменты, но ее эстетика — это ответ на цифровую культуру. Хаос как новая гармония. В ее работах есть эффект автосохранения, попытка поймать ускользающие образы.

Сара Зе переносит логику цифрового мира в физическое пространство. Ее работы — это вирусный визуал и анти-иерархия — протест против алгоритмов, решающих, что важно.

Сара Зе, «Травинка», 2021 Сара Зе, «Произнесите», 2023

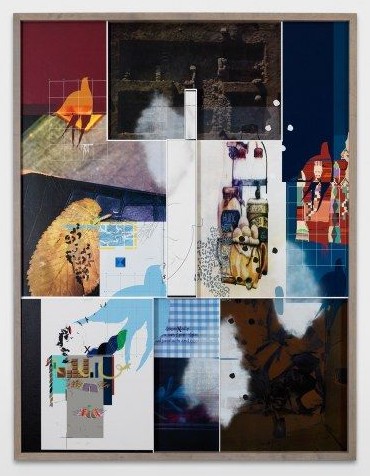

Хелен Мартен

Хелен Мартен, «Пьяный Коричневый дом», 2016 Хелен Мартен, «Пьяный Коричневый дом», 2016

Хелен Мартен (р. 1985) — британская художница, лауреат Turner Prize 2016, создающая сложные гибридные работы, которые существуют на пересечении скульптуры, инсталляции и живописи с элементами цифровой эстетики. Ее практика представляет собой визуальный словарь современности, где органично смешиваются материальные объекты, цифровые образы и язык интернет-культуры.

Интерфейсный подход к композиции. Работы строятся по принципу экрана с открытыми окнами. Разрозненные элементы сосуществуют как вкладки браузера, нет иерархии центра и периферии, многослойность, физическая и визуальная.

Мартен часто включает в работы схематичные рисунки, напоминающие иконки приложений, графические символы и элементы инфографики. Использование геометрических форм, отсылающих к моделированию, низкополигональных текстур в живописных элементах, эффекта незавершенного рендера.

Художница использует коллажность как копипаст, повторяющиеся элементы как цифровые дубли, комбинации готовых форм. Наложение прозрачных и непрозрачных материалов, использование сеток и перфорированных поверхностей. Плоские цветовые зоны, неоновые акценты, металлизированные поверхности.

Мартен документирует современные визуальные коды, превращает цифровые образы в осязаемые объекты. Деконструирует интерфейсы, критически осмысливает то, как цифровые среды организуют наше восприятие.

Ее подход особенно важен в эпоху метавселенных, показывая, что физическое искусство остается актуальным инструментом для исследования цифровой реальности.

Грасиела Хеновес

Грасиела Хеновес, «Когда-нибудь», 2013

Грасиела Хеновес (р. 1965) — художница из Венесуэлы, чьи работы существуют на пересечении латиноамериканской фигуративной традиции (влияние Антонио Берни), европейским концептуализмом и эстетикой цифровых архивов.

Художница использует до 15-20 слоёв акрила, создающих эффект исторической палимпсестности, создавая стратиграфию времени. Визуальные отсылки к коррекциям в Фотошоп, архивным микрофильмам и повреждённым цифровым файлам.

Образы, собранные из дискретных цветовых зон, эффект «недозагрузки» изображения, нижние слои просвечивают как незавершённый рендер. Палитра RGB, цветовые сдвиги как метафора искажения воспоминаний, яркие, системные цвета.

Хеновес продолжает исследовать живопись как платформу для диалога между аналоговой чувственностью и цифровой эпистемологией, создавая уникальный визуальный язык для осмысления травмы XXI века.

Грасиела Хеновес, «Желтая мастерская», 2014

Ретро-ностальгия

Эрик Лаубах

Эрик Лаубах, «Автопортрет», 2014

Эрик Лаубах — современный немецкий художник, работающий в жанре пиксель-арта и цифрового поп-арта. Его творчество балансирует на грани ностальгии по ранней компьютерной графике и исследования абстрактной формы. В отличие от классических пиксельных художников, Лаубах часто переносит цифровую эстетику в физические медиа, создавая гибридные объекты.

Ключевые особенности стиля: Минимализм и геометрия — художник использует крупные, четкие пиксели, напоминающие графику 8-битных игр (как, Space Invaders или Pac-Man). Он деконструирует пиксель до абстрактного цветового блока, близкого к традициям Де Стейла и Мондриана.

Игра с масштабом и материалом, что подчеркивает контраст между цифровой холодностью и тактильностью рукотворного.

Лаубах делает в своих работах поп-культурные отсылки. Он обыгрывает известные образы людей и персонажей, иконки видеоигр и интернет-культуры, но лишает их первоначального смысла, превращая в чистую форму.

Эрик Лаубах, «Харлей» Эрик Лаубах, «Чудо»

Техники и материалы: Многие работы создаются сначала в графических редакторах, затем переносятся на холст с сохранением «цифрового» вида. Использование акрила и эпоксидных смол: для имитации глянцевого экранного эффекта. Лазерная резка и 3D-печать в скульптурных проектах.

Лаубах не просто воспроизводит ретро-эстетику, а переосмысляет пиксель как универсальный модуль искусства. Синтез ностальгии и инноваций. Его работы напоминают о «детстве цифровой эры», но лишены прямого цитирования — скорее, это абстракции, навеянные цифровой культурой.

Пиксель как символ. В серии «Фрагментированные пиксели» 2022 художник дробит форму, намекая на проблемы информационного перегруза. Некоторые критики видят в его геометрических композициях метафору общества, собранного из цифровых «атомов».

Лаубах близок к таким направлениям, как постцифровое искусство и новый материализм, где важны тактильность и игра с медиа. Его работы выставлялись в галереях Urban Nation (Берлин) и Saatchi Art (Лондон), а также на фестивалях цифрового искусства.

В отличие от чистого диджитал-арта, его физические объекты ставят вопрос: «Может ли пиксель быть вечным?» — подобно тому, как точка стала основой пуантилизма.

Пиксельная эстетика Лаубаха — это поиск формы, способной соединить цифровую и материальную культуру. Его эксперименты с масштабом и материалом показывают, что пиксель эволюционирует — от элемента экрана до самостоятельного художественного языка.

Если ранний пиксель-арт был связан с игровой ностальгией, то у Лаубаха он становится платформой для абстрактного высказывания, что позволяет говорить о нем как о представителе «постпиксельного» искусства.

Эрик Лаубах, «Smells Like Teen Spirit»

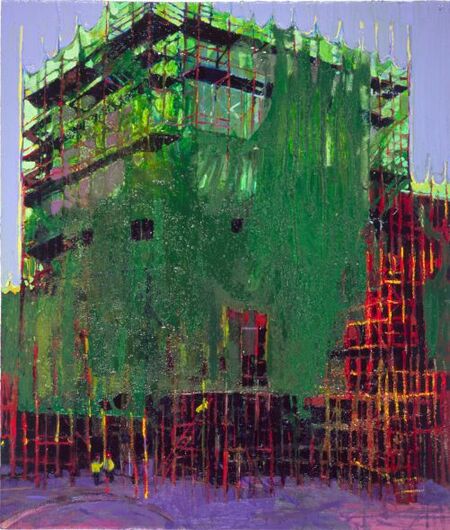

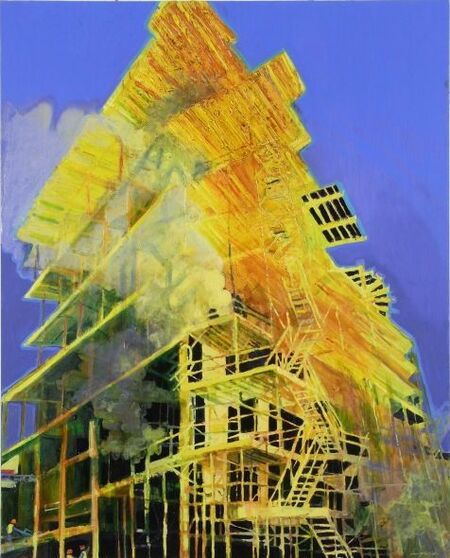

Саймон МакУильямс

Саймон МакУильямс, «М-Машина Номер 2» Саймон МакУильямс, «Реставрационная пыль»

Саймон МакУильямс — современный английский художник, чьи работы существуют на грани цифрового и традиционного. Его живопись впитала эстетику старых компьютерных игр, глитчей и пиксельной графики, но при этом остается глубоко тактильной и меланхоличной.

МакУильямс дробит изображение на крупные, видимые блоки, напоминающие 8-битную графику, при этом он сохраняет живописную фактуру, создавая контраст между «цифровым» и «ручным».

Неоновые, яркие цвета, резко контрастирующие на фоне темных или таких же ярких, напоминающие экранные артефакты.

Сюжеты представляют собой ностальгию, забытые виртуальные миры — пустые, лиминальные, пустые пространства.

Саймон МакУильямс, «Офисный потолок», 2006 Саймон МакУильямс, «Ворота», 2006

Сочетание масла и акрила для контраста между «мягкими» размытиями и резкими пиксельными краями, лессировка, трафареты и маски для точной передачи геометрических форм.

За последние 20 лет художник получил почти 30 наград за свои картины. Более 30 лет Саймон Макуильямс доказывал, что обладает уникальным живописным «голосом».

Макуильямс смотрит на обычный цемент, арматуру, полиуретан и мусор, но он использует краску и насыщенный цвет, чтобы понять это; объединяя природные, промышленные и эмоциональные явления в единую выразительную конструкцию, побуждающую наше внимание не только к тому, что мы видим, но и к тому, как мы это видим.

Саймон МакУильямс, «Солнечный свет на строительных лесах» Саймон МакУильямс, «М-Машина»

Бен Бутби

Бен Бутби, «Соленые Брызги & Грохот Двигателя», 2024

Бен Бутби — современный американский художник, работающий в жанре абстрактной живописи, его картины созданы на основе воспоминаний, богатых эмоциями и тактильными ощущениями. Художник исследует тему памяти, через атмосферу устаревших технологий и живописную ностальгию. Контраст детализации и абстракции — часть изображения гиперреалистична, часть сознательно «разрушена». Критика перфекционизма цифровой эпохи через придание видимости «ошибкам». Документирование исчезающей материальности технологий.

Бутби называют «археологом цифрового детства», чьи работы — мост между поколениями, выросшими с аналоговыми и цифровыми технологиями. Его живопись сохраняет тактильность, даже обращаясь к виртуальным темам.

Бен Бутби, «Какашки Чаек & Гнилые Морские Водоросли», 2013 Бен Бутби, «Зи Лайон #1», 2011

Вывод

Основные концепции и цели художников, объединяющих в своем творчестве живописную технику и цифровые визуальные элементы — это анализ и критика цифровой культуры. Павел Отдельнов, Бен Бутби, Олан Вентура исследуют распад материальности в цифровую эпоху, используя глитчи и пикселизацию как метафору утраты аналоговой памяти. Сара Зе и Хелен Мартен создают информационный хаос, имитируя перегруженность цифрового пространства. Ностальгия по устаревшим технологиям видна в работах Эрика Лаубаха, Саймона МакУильямса и Марка Лиам Смита, художники обращаются к 8-битной графике, CRT-мониторам, ранним интерфейсам, подчеркивая быстрое устаревание технологий. Лучия Лагуна, Грасиела Хеновес исследуют физичность цифровых данных, переводя алгоритмы в живописные текстуры, мазки, разливы краски, многослойность, соединяя тактильность и виртуальность. Майло Хартнолл, Матьё Леже, Эрик Олсон показывают, как соцсети и цифровые искажения меняют восприятие личности, деконструируя идентичность.

Живопись стала мостом между аналоговым и цифровым. Художники используют традиционные техники, чтобы говорить о проблемах цифровой эпохи — от потери приватности до цифрового забвения. Главным конфликтом выступает материальное против виртуального. Одни, как Отдельнов и Вентура, показывают хрупкость реального мира перед лицом цифровизации. Другие, как Лагуна, доказывают, что данные можно «осязать» через живопись.

Если раньше ностальгия была по прошлым эпохам, то теперь — по устаревшим технологиям: дискетам, пиксельным играм, CRT-экранам. Глитчи, баги и битые пиксели становятся новой эстетикой, протестующей против безупречности цифровых образов и критикующей перфекционизм.

Эти художники показывают, как можно пересмотреть отношение к технологиям. Их работы напоминают, что, даже в эпоху современных технологий, искусственного интеллекта и генеративной графики, человеческое восприятие остается уникальным и незаменимым.

Буррио Н. Постцифровая живопись: от глитча к материальности / Н. Буррио. — М.: Ad Marginem, 2021. — 280 с.

Гройс Б. Искусство в эпоху цифровых технологий / Б. Гройс. — СПб.: Амфора, 2020. — 320 с.

Манович Л. Язык новых медиа / Л. Манович. — М.: Strelka Press, 2019. — 412 с.

Педроса А. Цифровая археология в современном искусстве / А. Педроса. — Берлин: Hatje Cantz, 2022. — 196 с.

Бишоп К. Глитч-эстетика: между ошибкой и искусством // Художественный журнал. — 2022. — № 115. — С. 34–50.

Вайз М. Пиксель как художественный код // Искусство кино. — 2021. — № 8. — С. 72–85.

Квон М. Живопись после интернета: новые стратегии // Диалог искусств. — 2023. — № 4. — С. 22–37.

Сайт художника Павла Отдельнова. URL: https://otdelnov.com/ru (дата обращения: 28.04.2025).

Artforum: Интервью с Хелен Мартен // Artforum. — 2022. — URL: https://www.artforum.com/interviews/helen-marten (дата обращения: 15.05.2024).

Frieze: Анализ творчества Сары Зе // Frieze. — 2023. — URL: https://www.frieze.com/articles/sarah-sze-digital-painting (дата обращения: 15.05.2024).

The Guardian: Обзор выставки Бена Бутби // The Guardian. — 2021. — URL: https://www.theguardian.com/art/ben-boothby-exhibition (дата обращения: 15.05.2024).

Post-Digital Landscapes: каталог выставки / ред. К. Суттон. — Лондон: Tate Publishing, 2022. — 150 с.

Digital Vanitas: каталог выставки Олана Вентуры / сост. А. Педроса. — Сингапур: National Gallery, 2023. — 120 с.

Зальц Дж. Саймон МакУильямс: Ностальгия по пикселям // New York Magazine. — 2022. — 10 мая. — URL: https://nymag.com/art/simon-mcwilliams (дата обращения: 15.05.2024).

Коллинз М. Эрик Олсон: Живопись как data recovery // Artforum. — 2023. — № 6. — С. 88–92.

Матьё Леже. Saatchi Art: https://www.saatchiart.com/matthieuleger

Матьё Леже. Artsy: https://www.artsy.net/artist/matthieu-leger

Матьё Леже. Персональный сайт: http://www.matthieuleger.com

Эрик Лаубах. Saatchi Art: https://www.saatchiart.com/eriklaubach

Эрик Лаубах. https://www.behance.net/eriklaubach

Павел Отдельнов. Официальный сайт: https://otdelnov.com/ru

Сайнер. Официальный сайт Etam Crew: http://www.etamcru.com

Сайнер. StreetArtNews: https://streetartnews.net/tag/sainer

Олан Вентура. Artsy: https://www.artsy.net/artist/olan-ventura

Олан Вентура. Silverlens Galleries: https://www.silverlensgalleries.com/artists/olan-ventura

Лучия Лагуна. Fortes D’Aloia & Gabriel: https://www.fortesgaleria.com/artists/lucia-laguna

Лучия Лагуна. Art Basel: https://www.artbasel.com/catalog/artist/26542/Lucia-Laguna

Сара Зе. Официальный сайт: https://www.sarahsze.com

Сара Зе. Gagosian Gallery: https://gagosian.com/artists/sarah-sze

Сара Зе. Tanya Bonakdar Gallery: https://www.tanyabonakdargallery.com/artists/sarah-sze

Саймон МакУильямс.Saatchi Art: https://www.saatchiart.com/simonmcwilliams

Саймон МакУильямс. Artsy: https://www.artsy.net/artist/simon-mcwilliams

Хелен Мартен. Sadie Coles HQ: https://www.sadiecoles.com/artists/helen-marten

Хелен Мартен. Serpentine Galleries: https://www.serpentinegalleries.org/artists/helen-marten

Грасиела Хеновес. Официальный сайт: https://www.gracielagenoves.com

Грасиела Хеновес. Galerie Nordenhake: https://www.nordenhake.com/artists/graciela-genoves

Марк Лиам Смит. Официальный сайт: https://www.markliamsmith.com

Марк Лиам Смит. Saatchi Art: https://www.saatchiart.com/markliamsmith

Майло Хартнолл. Официальный сайт: https://www.milohartnoll.com

Майло Хартнолл. Behance: https://www.behance.net/milohartnoll

Эрик Олсон. Monte Clark Gallery: https://www.monteclarkgallery.com/artists/erik-olsen

Эрик Олсон. Artsy: https://www.artsy.net/artist/erik-olsen

Бен Бутби. Официальный сайт: https://www.benboothby.com

Бен Бутби. Saatchi Art: https://www.saatchiart.com/benboothby