Методы документации временнóго искусства

Рубрикатор

1. Концепция 2. Классические методы документации 3. Документация современного искусства 4. Заключение 5. Источники

Концепция

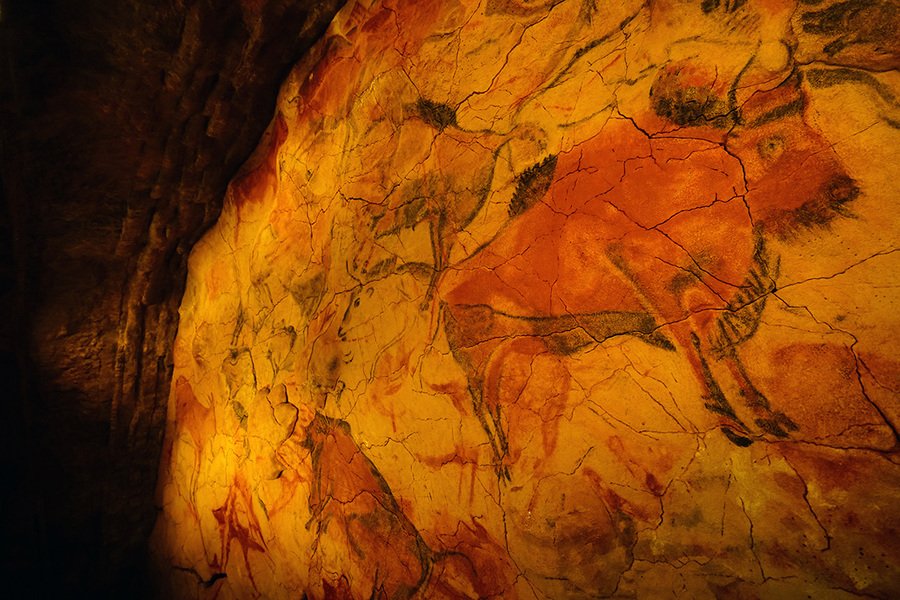

Искусство во все времена было неразрывно связано с развитием человечества. Искусство даёт исследователям информацию о социокультурном контексте в конкретный временной период и в определённой географической локации. Про само искусство, существовавшее задолго до нас, мы узнаём благодаря сохранившимся произведениям и артефактам. Самые ранние дошедшие до нашего времени произведения искусства — наскальные рисунки (их ещё называют «петроглифы») — относят к палеолиту. Подобные объекты часто можно рассматривать одновременно и в качестве произведений искусства, и в качестве документации, которая является самореференциальной и в полном объёме даёт информацию об объекте, которым является.

Примерно такой же принцип применим ко всем видам искусства, которые оставляют после себя объект. С этим можно было бы поспорить, если, например, взять в рассмотрение скульптуру Древней Греции, для которой было характерно изображение образов мифических богов и героев. Для того, чтобы разобраться, кто именно послужил прообразом для той или иной скульптуры, и иметь полное представление об объекте, необходимо быть в контексте мифов Древней Греции. Однако даже не зная культурного контекста, объект может сам по себе давать о нём информацию, например, при физическом наличии на нём таких метаданных, как, например, название. Также на основании гипотетического объекта можно делать выводы о технологиях и техниках, использованных при его создании. Нередки и такие ситуации, в которых, исследуя период античности, мы сталкиваемся с тем, что документация некого объекта сохранилась, в то время, как сам объект до нашего времени не дошёл. Например, монументальная скульптура эпохи предполисного периода Древней Греции (XI–IX века до н. э.) сохранилась лишь в описаниях древних авторов (письменность в Древней Греции начинает появляться в IX–VIII веках до н. э.)

Совсем иначе дела обстоят с временны́м искусством, таким как, например, театр или музыка. Временное искусство по определению является перформативным, то есть, исполнительским. До XX у человечества не было возможности тщательно задокументировать само представление (оперу, симфонию, пьесу и так далее), документация состояла из инструкций по исполнению (нотные партитуры, либретто и так далее), отзывов критиков, если произведение исполнялось, и артефактов (например, декораций и костюмов). Тщательная документация исполнительского искусства в новых форматах, которая позволяет обратиться к авторскому исполнению/видению произведения, стала доступна лишь со стремительным развитием новых технологий. Целью исследования является анализ способов документации временнóго искусства с середины XIX века до нашего времени и их влияния на современное искусство. В качестве материала для анализа выбираются различные музыкальные произведения, театральные постановки, перфомансы, хэппенинги, произведения саунд-арта и их документация.

Классические методы документации

Музыка

Для записи и исполнения инструментальной музыки много столетий и по сей день используют партитуры. Партии инструментов записываются при помощи нот. Такую запись в первой половине XI века изобрёл Гвидо д’Ареццо. Изначально нотный стан в его системе был четырёхлинейным, однако в последствии она дорабатывалась, видоизменялись ноты, ключи, появлялись новые условные обозначения для динамики и темпа. Только в XVII веке она стала существовать в том виде, в котором мы знаем её сейчас.

В представленном выше фрагменте партитуры мы можем наблюдать классический пример нотной записи песни для солиста (первая строчка) и фортепиано (вторая и третья строчки). Партитура читается слева направо. Ноты разделены на такты. В левом верхнем углу, над нотным станом, отмечен порядковый номер такта. Под ним ставится ключ. Партия солиста прописана в скрипичном ключе. Партия фортепиано для правой и левой рук написана в скрипичном и басовом ключе соответственно. После ключа записан размер. В данном случае у всех партий он одинаковый — три четверти. Полиметрия (разный размер для разных партий) не характерен для классической музыки и встречается достаточно редко. Далее идут непосредственно ноты. Их внешний вид определяет их длительность. Также в партии для фортепиано встречаются две паузы. Дугообразные линии, соединяющие ноты обозначают, что их нужно исполнять «legato», то есть, связанно и плавно. Буква «p» между партий для правой и левой рук означает «piano», это значит, что до следующего динамического обозначения следует исполнять произведение тихо.

Представленный выше фрагмент с графической и исполнительской точек зрения разнообразнее, чем предыдущий. Рядом с ключами появляются три диеза — это так называемые знаки «при ключе». Они определяют тональность произведения. На первом нотном стане, над размером указан темп — «скоро», а под ним — манера исполнения — «страстно». Также в партии для левой руки Брамс выстраивает интересный динамический рисунок. Буква «f» означает «forte» — данное место исполняется громко, а затем появляется значок «sf», который означает «sforzando». Таким образом Брамс обозначает внезапный резкий акцент. В этой партии также периодически повторяется длинная волнистая линия рядом с аккордом, которая означает «glissando» — скольжение от одного звука аккорда к другому, вместо синхронного воспроизведения каждой его ноты. Точки под нотами означают, что их надо играть отрывисто, это называется «staccato». А галочка в третьем такте на последней строке означает «crescendo» и показывает, в какой момент громкость должна увеличиваться.

Театр

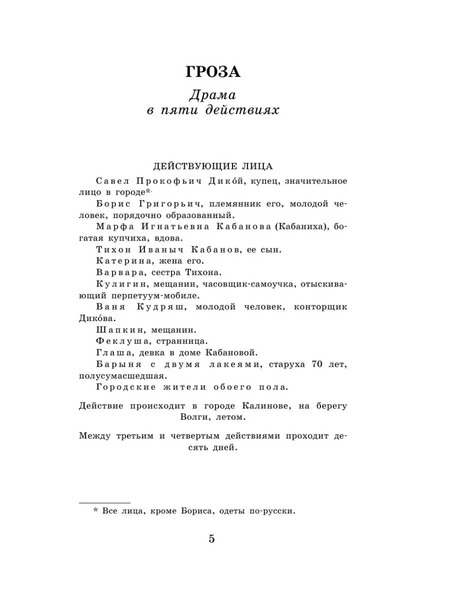

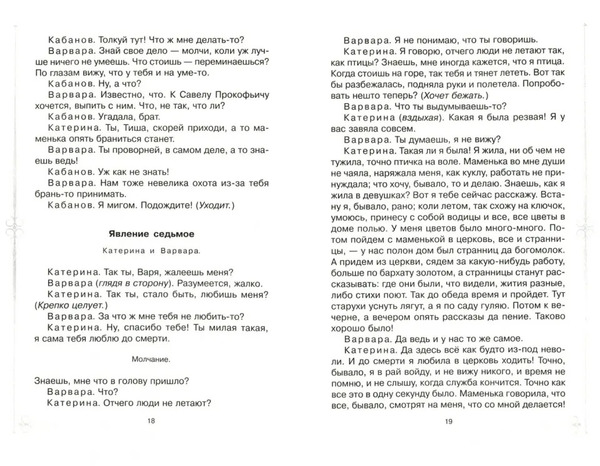

Многие русские писатели не обходили стороной театр и создавали пьесы. Среди них были такие авторы, как Пушкин, Грибоедов, Чехов, Горький, Островский, Булгаков и другие. Многие школьники в России читают пьесы в рамках школьной программы и обсуждают их в классе в контексте смыслов, авторских позиций и художественной литературы. В данном исследовании предлагается рассматривать текст пьесы в качестве партитуры и части документации постановок.

В представленном фрагменте пьесы «На дне» Максим Горький перечисляет действующих лиц, коротко описывая характеристики для каждого. Затем, в начале первого акта задаёт описание пространства, расположение предметов и действующих лиц. Таким образом, данный фрагмент является партитурой для режиссёра и ставит его в определённые условия, в которых он должен подбирать актёров определённого возраста и создавать пространство, которое будет влиять на настроение зрителя. Этим структура фрагмента, безусловно, сильно напоминает партитуры к хэппенингам и перфомансам. Однако стоит заметить, что в тексте практически ничего не сказано про, например, одежду героев пьесы. Соответственно, здесь режиссёр может проявить творческую свободу.

Режиссёр Юрий Грымов о постановке «На дне» в театре «Модерн»: «Для меня авторский текст — табу. Поэтому я сохранил оригинальный текст Горького, он лишь немного сокращен. Хотя я думаю, если бы Горький писал „На дне“ сегодня, он говорил бы другим языком. А сюжет остался бы тот же. Потому что этот сюжет вечен». Это как раз тот случай, когда режиссёр, соблюдая основные условия партитуры, добавляет что-то своё.

Если представленный слева фрагмент условно является партией режиссёра, то фрагмент справа является партией как режиссёра, так и актеров. В нём прописаны реплики и краткие инструкции, содержащие информацию о том, кто из действующих лиц в тот или иной момент оказывается на сцене или уходит.

В 1860 году выходит большая статья публициста Николая Добролюбова, которая стала ответом на «Грозу» Островского. В ней он анализирует статьи других критиков об Островском, даёт развернутый отзыв на пьесу, даёт оценку её соответствию драматическим канонам. Статья обрела широкую известность, а её название — «Луч света в тёмном царстве» — становится фразеологизмом. Самое важное в ней то, что Добролюбов пишет про оригинальную постановку, находясь в контексте того времени, в котором была написана пьеса. Это даёт нам, спустя не одно поколение, представление о социокультурном контексте, позволяя правильно трактовать смысл произведения, и, учитывая её широкое признание, статью можно назвать элементом документации. Это очень важно, ведь люди, живущие в XXI веке никогда не смогут понять пьесу лучше, чем современники Островского.

Документация современного искусства

Объекты

В результате второй промышленной революции, было изобретено огромное множество новых технологий, что безусловно, стало определяющим фактором в развитии искусства XX века. Зарождается саунд-арт, теперь звук в искусстве — не только музыка. Это не только звуки среды или тела, это в том числе и тишина. Появляются звуковые инсталляции, и которые можно назвать перформативными объектами, и хотя они являются самореференциальными (документацией самих себя), документация только их изображения, без учёта воспроизводимого звука и дальнейшее экспонирование приведёт к потере части смыслов. Мы сталкиваемся с ситуацией, в которой взаимодействие зрителя с объектом важнее самого объекта. В случае со звуковыми инсталляциями зрителю не важно видеть сам объект, достаточно лишь иметь представление о том, как он выглядит. Но и это необязательно, в центре внимание оказывается звук, который объект воспроизводит и ощущения зрителя, который становится слушателем.

Представленный выше объект — это так называемые «интонарумори», что в переводе с итальянского означает «шумовые модуляторы» — набор инструментов, созданный Луиджи Руссоло. Идею их создания он описывает в своём манифесте «Искусство шумов» (1913). Документация в виде фотографии объекта и воспроизводимого звука хоть и не является полной, но является достаточной для того, чтобы слушатель мог дать свою оценку и сформировать собственное мнение о работе. Стоит также упомянуть, что оригинальные инструменты были утеряны во время Второй мировой войны, но сохранились эскизы и некоторые записи, на основе которых были созданы их реплики. В данном случае эскизы и записи являются документацией перформативного объекта, так как дают нам понимание о его устройстве и принципах работы, но при этом реплики, созданные по этим источникам остаются лишь в статусе качественной реконструкции и уже являются новым объектом, так как нет гарантии, что он точь-в-точь соответствует эскизам и задумкам Руссоло.

Отдельным направлением в звучащем искусстве стала работа со средой. Появились так называемые «звуковые скульптуры» — это объекты, издающие звук без непосредственного участия людей, а основным актором, с которым взаимодействует объект является среда. Примером звуковой скульптуры является Эолова арфа. Внешне она напоминает обычную арфу, однако её особенность в том, что она воспроизводит звук из-за колебаний струн, вызванных ветром.

Выше представлен вариант документации звуковой скульптуры в формате видео со звуком, который является более содержательным, чем фото со звуком. Однако сначала кадр не статичный, из-за чего фокус внимания зрителя может смещаться на визуальную составляющую, а затем он обращен на среду, а не на звучащий объект, поэтому подобная документация не подходит для выставления в галереях на выставках, посвященных звуковым объектам.

Ранее в исследовании упоминалась центральная роль технологий в развитии современного искусства. Действительно, искусство стало насыщеннее и сложнее, но технологии также дали больше возможностей для документирования. Представленная выше работа Нам Джун Пайка, в которой Будда смотрит в телевизор на своё изображение, которое транслируется в реальном времени с камеры — это пример того, как инструмент документации — видео-камера — стала инструментом искусства. Таким образом, Пайк стал основателем такого направления искусства, как видео-арт. Упомянутый объект также является перформативным, так как важнее то, что происходит с ним в моменте, чем он сам, однако документация в виде фотографии является достаточной, так как явная динамика отсутствует. Он также является самореференциальным.

Сонорная поэзия

Ещё одним примером того, как инструмент документации становится инструментом искусства может служить композиция «Rouge» Анри Шопена. Композиция относится к направлению «sound poetry», что в переводе на русский язык означает «звуковая поэзия» или «сонорная поэзия». Особенность данного направления заключается в том, что такая поэзия теряет семантику слов, значение имеет только лишь фонетика, интонации и манера исполнения. Конкретно в композиции «Rouge» Шопен работает с плёнкой, которая используется для записи, превращая её в целую палитру эффектов.

Сонорная поэзия может быть задокументирована аудио файлом, как композиция Шопена. Это также может быть видеозапись живого выступления

Также в качестве документации можно использовать инструкции по исполнению (партитуры). Их также можно рассматривать, как отдельные объекты.

Ф. Маринетти «Zang Tumb Tumb» (1912)

Х. Балл «Karawane» (1917)

Авангардные музыкальные композиции

Авангардные композиторы стремились использовать не только живые инструменты, но и электронные звуки. Стандартная пятилинейная нотация для такой музыки не подходила, поэтому пришлось искать другие методы документации. Так и зародилось такое направление, как графические партитуры.

Особенность таких партитур заключается в том, что они исполняются достаточно интуитивно, исполнение варьируется от музыканта к музыканту. Однако партитуру, которая исполняется, обычно сопровождает так называемая «легенда» — письменная инструкция от композитора по исполнению.

Графические партитуры также можно рассматривать в качестве самостоятельных объектов искусства, многие из них невозможно исполнить.

Перфоманс и хэппенинг

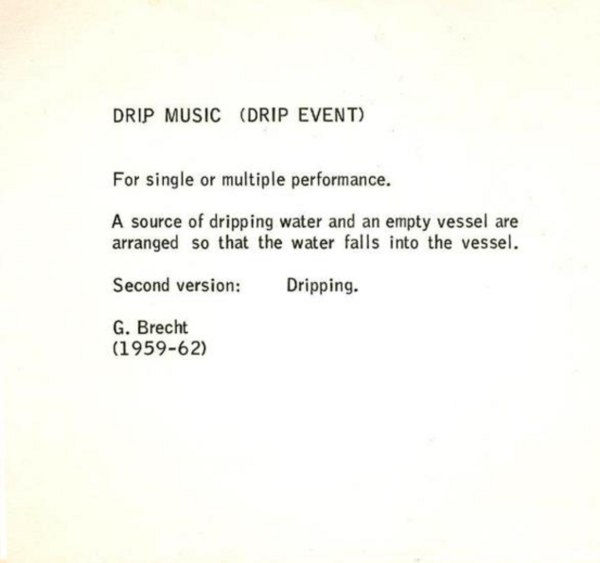

Для перфомансов и хэппенингов также характерно наличие коротких инструкций (партитур) по исполнению. Особенно данная практика распространена среди флюксус-художников.

Основной способ документации событий — видеосъёмка.

Вопрос документации перфоманса и хэппенинга стоит более остро на фоне других направлений современного искусства, так как зритель взаимодействует не с обезличенным объектом, а с человеком (художником). Даже если конкретное событие не подразумевает прямого взаимодействия с публикой, посмотреть его видеозапись и увидеть его вживую — это две абсолютно разные вещи. Как минимум потому, что при просмотре видеозаписи нет возможности полноценного погружения в сеттинг события и потому, что отсутствует коммуникация между художником и зрителем, а следовательно, опыт погружения в событие становится обезличенным, что не даёт зрителю испытать те же ощущения, которые он бы испытал, находясь на живом выступлении.

Заключение

Учитывая все вышеупомянутые факты, можно сделать вывод о том, что методы документации не стали кардинально другими по сравнению с XIX веком, их изменение является ответной реакцией на появление новых направлений в современном искусстве из-за резкого развития инновационных технологий, а некоторые техники документации даже нашли своё применение в создании искусства новейшего времени.

Мороз О. В. Современное искусство как художественная документация: развлечение или чистая активность? Обсерватория культуры. 2014; (6): 36-42. https://doi.org/10.25281/2072-3156-2014-0-6-36-42

На дне // сайт театра «Модерн» (URL: https://www.modern-theatre.ru/repertuar/na-dne.html) Дата обращения: 24.11.2024

Ауслендер Ф. The Performativity of Performance Documentation // PAJ: A Journal of Performance and Art. — 2006. — № 84. — С. 1-10.