Феномен русской печали в творчестве Врубеля, Борисова-Мусатова и Коровина

Рубрикатор

— Концепция

— Двойственность образа печали

— «Природа» зарождающегося упадка

— Метафизика печали в творчестве последователей

— Вывод

— Библиография

Концепция

Многие слышали о грустной русской душе или печальном взгляде, который выдает нас вне стен нашей страны, однако откуда взялся данный феномен?

Мне кажется, что это не просто грусть, не личная тоска художника, а что-то большее — дыхание времени, отражение души, которая ищет и не находит. Чтобы понять, откуда она берётся, нужно оглянуться назад, к романтизму, к тем дням, когда искусство впервые заговорило о сердце человека, а потом пройти через бурные годы перемен, что сотрясали Россию, и прислушаться к тому, как эти события вплетались в образы, рождённые символистами.

Романтизм, пришедший в Россию в начале XIX века, был как первый аккорд этой мелодии печали. Он принёс с собой жажду свободы, мечты о чём-то высоком, недостижимом, но в русских сердцах эти мечты быстро окрасились трагизмом. После наполеоновских войн, после того, как декабристы ушли на Сенатскую площадь и растворились в сибирских снегах, страна словно затаила дыхание. Пейзажи романтиков — то бурные, то задумчиво-тихие — будто шептали о разладе между человеком и миром. Эта интонация, эта щемящая нота, позже отзовётся в символизме, но уже с новой силой, с новым смыслом.

К концу XIX века Россия изменилась. Реформы, отмена крепостного права, первые фабричные дымы над городами — всё это будило надежду, но и разрывало привычный мир. Люди покидали деревни, теряли связь с землёй, с предками, и в этой суете нового времени рождалось чувство одиночества, утраты. Интеллигенция, читавшая Ницше, всё чаще задумывалась о вечном, о том, что лежит за гранью видимого. Символизм, пришедший из Европы, в России стал способом говорить о душе, но по–особенному.

Мне кажется, что творчество М. А. Врубеля и работы В. Э. Борисова-Мусатова и К. А. Коровина, которые переняли его характер и чувства, можно отождествлять образом демона, но не в прямом религиозном понимании. Например, печаль в картинах Врубеля, где его герои смотрят с такой болью, что кажется, они знают все тайны мира, или в призрачных усадьбах Борисова-Мусатова, где время словно застыло, — это не просто настроение. Это голос эпохи, которая чувствовала, как под ногами дрожит земля. Все это по-особенному пронзительно отзывается в душах людей и отражает российский культурный код.

Моя цель — доказать, что феномен русской печали ярче всего проявлен именно в творчестве М. А. Врубеля и последователей его демонического архетипа.

За основу визуального исследования я брал картины М. А. Врубеля, В. Э. Борисова-Мусатова и К. А. Коровина, чтобы наглядно продемонстрировать печаль и тоску через характерные «демонические черты».

Картины подобраны по особым тематическим группам, чтобы в полной мере исследовать образ русской печали, понять из чего она состоит и как проявляется.

Мое исследование делится на несколько частей: двойственность образа печали; «природа» зарождающегося упадка; обрывки конца, безрезультатный поиск счастья; метафизика печали в творчестве последователей.

Более того, я не просто так разделил все это именно на такие части: — Двойственность образа печали демонстрирует схожую душевную натуру Врубеля, которая отразилась в придуманном им «Демоне» и данном визуальном исследовании. — «Природа» зарождающегося упадка отсылает нас к философскому началу образа и значению пейзажей и фона картин Михаила Александровича. — Обрывки конца, безрезультатный поиск счастья, который Врубель преследовал на протяжении всей своей жизни, так и погрязнув в печали непостижимого Рая. — Метафизика печали в творчестве последователей станет последним этапом исследования, который продемонстрирует влияние Врубеля на приближенных к нему художников на примере природы и человеческих образов в их картинах.

Моя главная задача показать, что в образе, я бы даже сказал архетипе, созданном М. А. Врубелем есть собирательный образ, олицетворяющий грустную русскую душу, и что своим творчеством он повлиял на работы таких художников, как В. Э. Борисов-Мусатов и К. А. Коровин, пронзив их творчество острием печали.

Двойственность образа печали

Говоря про отображение печали в творчестве, стоит начать с его основоположника — М. А. Врубеля, который сформировал образ, полный тягот жизни, благодаря двум ипостасям — религии и романтической литературе, переплетенной с философией.

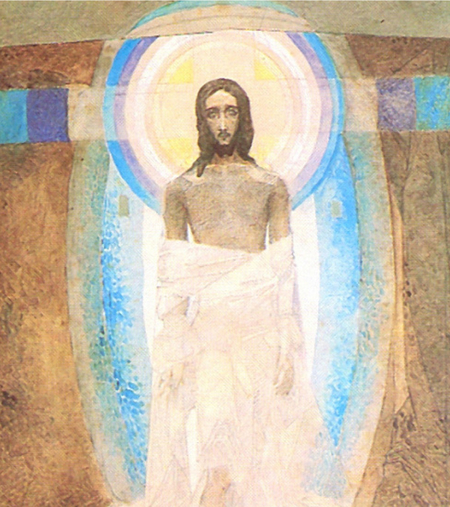

- М. А. Врубель «Воскресение. Триптих». Эскиз к росписям Владимирского собора в Киеве 1887 г.

- М. А. Врубель «Гамлет и Офелия» 1888 г.

Первым этапом формирования образа печали можно назвать опыт художника в подготовке эскизов к росписи Владимирского собора в Киеве.

Хоть художнику напрямую и не отзывались идеи христианства, он чувствовал могучую силу и монументальность храмов, которая отразилась на его творчестве. В работах этого периода уже присутствуют характерные для Врубеля душевные кризисы, поиск гармонии и ощущение разрыва между идеалом и реальностью, которые во многом отразились во взгляде героев.

М. А. Врубель. «Надгробный плач»(первый вариант). Эскиз к росписям Владимирского собора в Киеве 1887 г.

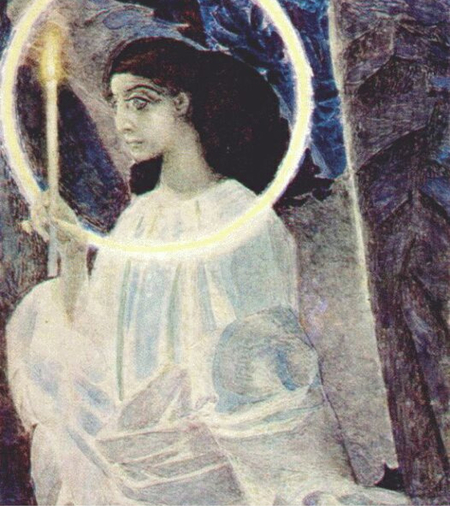

Данный ряд работ Михаила Александровича не содержит в себе общепринятого золотого сияния и плоскостности, которые должны привлекать всех страждущих к свету господня, вместо этого они полны страдания и искупления.

Это ощущение создается из-за особой холодной палитры и анатомии лиц героев: выразительных черт лица и округлой формы черепа — все это усиливает эмоциональное воздействие от эскизов, ведь, казалось бы, могучие герои демонстрируют свою слабость.

- М. А. Врубель «Воскресение. Триптих». Эскиз к росписям Владимирского собора в Киеве 1887 г.

- М. А. Врубель «Ангел с кадилом и свечой». Эскиз к росписям Владимирского собора в Киеве 1887 г.

М. А. Врубель. «Надгробный плач»(второй вариант). Эскиз к росписям Владимирского собора в Киеве 1887 г.

В поисках главного образа всего творческого пути художник создаёт множество работ к литературным произведениям, пытаясь разгадать, каким должен предстать герой.

Так он создает ряд работ по трагедии «Гамлет», примеряя образ главного героя произведения.

М. А. Врубель. серия «Автопортреты» 1882–1884 гг.

Герои в работах на тему «Гамлет и Офелия» также имеют этот трагичный взгляд, Врубель перенимает образ романтических героев, сломленных обстоятельствами и переносит их на свои полотна, предавая им свой характерный флер упадка и потери.

М. А. Врубель «Гамлет и Офелия». 1883–1884 гг. М. А. Врубель «Гамлет и Офелия». 1884 г.

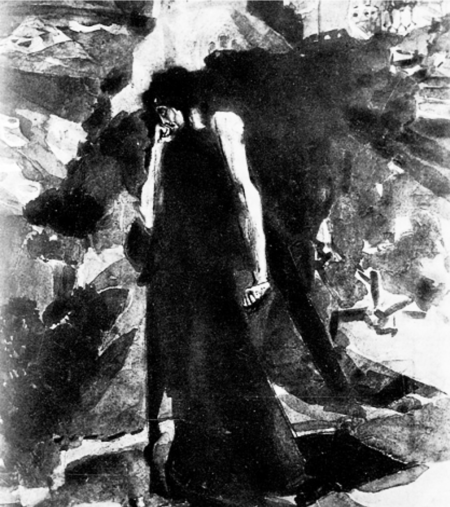

Финалом формирования образа стали иллюстрации к юбилейному изданию поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон», где и появился первый итог олицетворения печали — одновременно величественный и страдающий герой. Его лицо, с пронзительными глазами и резкими чертами, передает внутреннюю борьбу, одиночество и бунт, а тело демонстрирует непреклонную силу, которая может справиться с любым физическим напором.

М. А. Врубель. «Демон летящий» (первый вариант) рисунок к поэме Лермонтова 1890-е гг.

М. А. Врубель. «Демон летящий» (второй вариант) рисунок к поэме Лермонтова 1890-е гг.

Могущество демона усиливается за счет его внедрения в стихию, он становится её нерушимой частью, единым целым с могучей силой, однако с него по-прежнему не сходит вселенское горе, которое бликами на глазах и губах подсказывает нам, что герой готов пролить слезу в этот же момент.

М. А. Врубель. «Голова Демона на фоне гор» рисунок к поэме Лермонтова 1890-е гг.

1)М. А. Врубель. «Демон стоящий» рисунок к поэме Лермонтова 1890-е гг. 2)М. А. Врубель. «Демон смотрящий» рисунок к поэме Лермонтова 1890-е гг.

«Природа» зарождающегося упадка

Врубель смог обнаружить природу своего демона, который стал собирательным образом человеческой души, вобравшей могущество и величие христианского бытия; романтичность культовых литературных образов, однако какую роль тут играет буквальная природа?

М. А. Врубель. «Демон (сидящий)». Эскиз одноименной картины 1890 г.

Демон и есть проявление буйной стихии, из-за чего полотна являются отражением постоянной борьбы его внутренней природы с внешней.

Могущественное тело оказалось загнанным в рамки картины, сломленным невозможностью воспользоваться своей силой, из-за чего прильнуло к самой земле, хоть сначала он взмывал в небо, как птица, и был подобен самой мощи гор.

М. А. Врубель. «Демон (сидящий)» 1890 г.

Комплементарные цвета, которые стали насыщеннее эскизного вариант, также указывает на внутренний конфликт героя, однако поза указывает на его смиренность и принятие сложившихся обстоятельств.

Одежды героя растеклись по полотну, подобно воде, и стали источником сил для внешней стихии, цветов, которые будто подпитываются им, приобретая лилово-сероватый оттенок.

М. А. Врубель. «Демон (сидящий)». Детали 1890 г.

Также развитие стихии мы можем увидеть в пейзажах Михаила Александровича, потому что земля в русской культуре имеет сакральное значение, символизирующее источник жизни и национальную идентичность.

Так в картине «утро» мы видим героя, буквально ставшего частью природы, его волосы, будто корни, обвивают землю, а в самом герое чувствуется «демоническое» начало.

М. А. Врубель. «Утро» 1897 г.

«Демонические» настроения в творчестве Врубеля с течением времени лишь только растут, он продолжает создавать мистические пейзажи, в которых особое внимание уделяет цветам, однако они выглядят тревожно, я бы даже сказал угрожающе: из-за острых мазков и насыщенных цветов, они имеют мистическую глубину, которая подчеркивает разрыв между материальным и духовным.

М. А. Врубель. «К ночи» 1900 г.

М. А. Врубель. «Сирень» 1900 г.

Отдельно хочется поговорить о ряде работ на тему сирени, так как с течением времени на полотне появился герой, полный «демонической» печали. Образ будто бы выходит из кистей кустарника и становится контрастным пятном на полотне, а мозаичная фактура сирени усиливает границы слоев картины, тем самым подчеркивая разрыв между материальным и духовным.

М. А. Врубель. «Сирень» 1900 г.

М. А. Врубель. «Сирень» 1901 г.

Финальным аккордом в развитии его «Демона» можно назвать работы «Демон летящий» и «Демон поверженный», на которых в демоне все больше преобладает земной и водной (которую очень любил художник) стихии, что мы замечаем в сформировавшейся тональности работ художника.

Это отсылает нас к его приземленному началу, очеловечиванию, демонстрируя его спектр эмоций от смиренного штиля до самой настоящей бури протеста.

1)М. А. Врубель. «Демон (летящий)» 1899 г. 2)М. А. Врубель. «Демон (поверженный)» 1902 г.

Картины будто демонстрируют одно событие в разных промежутках времени: герой, в попытке сбежать из тесных стен холста, смиренно летает на границе небосклона, однако ему суждено только падение, вызывающее горькую грусть.

1)М. А. Врубель. «Демон (летящий)». Детали 1899 г. 2)М. А. Врубель. «Демон (поверженный)». Детали 1902 г.

«Демон», будучи могущественной силой, физически и эмоционально угасает, с злобой и завистью смотря на могучие горы и широкий небосклон. Происходит закат его жизни, как и Врубелевской: художник сходит с ума, так и не сумев нарисовать желаемый вариант «Демона поверженнего».

Метафизика печали в «Мире искусства»

После смерти Михаила Александровича демонизм продолжил свое существование в работах В. Э. Борисова-Мусатова и К. А. Коровина. Они сохранили демонические настроения, перенеся трагичные и меланхоличные мотивы на свои полотна.

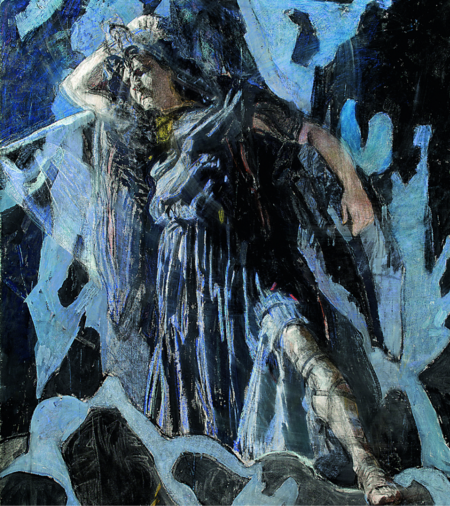

Коровин воплотил идеи Врубеля в реальный образ, он создал театрально-гротескного демона, усилив его трагичные черты и силу падшей души.

Транслирование данного образа через актерскую игру усиливает эмоциональное влияние образа, что позволяет создать яркий синтез буйного демона с русским характером, что идеально воплощает идеи русской печали.

1)К.А.Коровин «Федор Шаляпин в роли Демона в опере А. Рубинштейна» 1903 г. 2)А.Я.Головин. «Портрет Фёдора Шаляпина в роли Демона в опере „Демон“ Антона Рубинштейна» 1906 г.

Также стоит отметить декорации, которые Коровин превращает в символ духовного одиночества и конфликта, где природа и архитектура соединяют красоту и трагизм, усиливая философскую рефлексию оперы. Характерная Врубелевская мозаичность письма и динамичная композиция подчеркивают эмоциональную глубину декораций.

К. А. Коровин «Замок Гудала». Эскиз декорации к опере А. Г. Рубинштейна «Демон» 1902 г.

Некое проявление демонической печали также можно отметить в некоторых пейзажах Коровина: он изображает русские глубинки, и благодаря холодной палитре, возникает особое печально-ностальгическое настроение.

1)К.А.Коровин «Пейзаж с избами» 1894 г. 2)К.А.Коровин «Гавань в Севастополе» 1916 г. 3)К.А.Коровин «Россия. Ностальгия» 1930 г.

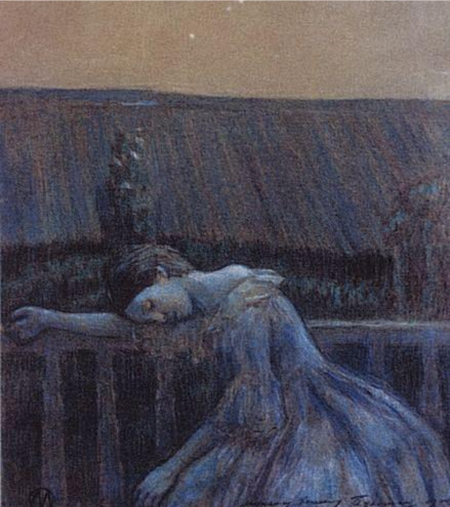

Важную роль занимает Борисов-Мусатов, который смог сохранить монументальность в образах, они будто застывают в своем состоянии.

В. Э. Борисов-Мусатов «Призраки» 1903 г.

Виктор Эльпидифорович отображает «демоническое» не в качестве маски трагедии, а в формате мимолетной уходящей грусти.

В. Э. Борисов-Мусатов «Реквием» 1905 г.

Он спутывает, размывает эмоции, накал страстей спадает, и художник стремится к изображению большего спектра печальных эмоций: скуки, тоски — которого добивается теми же приемами, что и Врубель: цвет/мозаичность/персонажи погруженные в себя.

1)В. Э. Борисов-Мусатов «На балконе» 1899 г. 2)В. Э. Борисов-Мусатов «Осенний мотив» 1899 г.

Заключение

М. А. Врубель, К. А. Коровин и В. Э. Борисов-Мусатов в своем творчестве смогли по-особенному отразить национальную печаль.

Михаил Александрович потратил всю жизнь на создание образа могущественной силы с безгранично широкой, ранимой душой. Он объединил в нем главные ипостаси простого русского человека — веру, привязанность к родной земле и силу, развитую тяжелым трудом. А Коровин и Борисов-Мусатов сохранили его наследие и отразили в своих работах, сохранив самость — через театральный гротеск и дворянскую скуку соответственно.

Фоминых Е. А. Анима и Анимус: философско-культурологичесая интерпретация //Вестник Челябинского государственного университета. — 2016. — №. 10 (392). — С. 41-45.

Домахина Н. М. Эстетика демонического в русской художественной культуре XIX-начала XX веков: дис. — Российский государственный педагогический университет им. АИ Герцена, 2007.

Попова Л. В. " Демоническое» в художественной культуре Серебряного века. — Lenand, 2023.

Блискавицкий А. А. Философско-эстетические основы русского символизма //Вестник славянских культур. — 2011. — №. 1. — С. 31-43.

https://vakin.livejournal.com/2463825.html (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10771 (дата обращения: 17.05.2025)

https://vakin.livejournal.com/2463825.html (дата обращения: 17.05.2025)

https://vakin.livejournal.com/2463825.html (дата обращения: 17.05.2025)

https://vakin.livejournal.com/2463825.html (дата обращения: 17.05.2025)

https://vakin.livejournal.com/2463825.html (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-477/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-500/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-56520/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-13463/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh-1839/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

http://vrubel-lermontov.ru/illustration/demon1.php (дата обращения: 17.05.2025)

http://vrubel-lermontov.ru/illustration/demon4.php (дата обращения: 17.05.2025)

http://vrubel-lermontov.ru/illustration/demon3.php (дата обращения: 17.05.2025)

http://vrubel-lermontov.ru/illustration/demon22.php (дата обращения: 17.05.2025)

http://vrubel-lermontov.ru/illustration/demon23.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20281 (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8393 (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_1834/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21970 (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21902 (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10813 (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8417 (дата обращения: 17.05.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_1846/index.php (дата обращения: 17.05.2025)

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8996 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/konstantin-korovin/fedor-shalyapin-v-roli-demona-v-opere-a-rubinshteyna-1903 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.rusimp.su/ru/collection/object/514 (дата обращения: 17.05.2025)

https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31651~Zamok_Gudala_Eskiz_dekoratsii_k_opere_AG_Rubinshtejna_Demon (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/konstantin-korovin/peyzazh-s-izbami-1894 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/konstantin-korovin/gavan-v-sevastopole-1916 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/konstantin-korovin/rossiya-nostalgiya-1930 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/viktor-borisov-musatov/prizraki-1903 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/viktor-borisov-musatov/rekviem-1905 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/viktor-borisov-musatov/na-balkone-1899 (дата обращения: 17.05.2025)

https://www.wikiart.org/ru/viktor-borisov-musatov/osenniy-motiv-1899 (дата обращения: 17.05.2025)

https://gallerix.ru/storeroom/1691147543/N/16429956/ (дата обращения: 17.05.2025)