Вербовочный плакат: чего на самом деле хотят картинки?

Концепция

Летом 1996 года в журнале October, № 77 был опубликован текст Уильяма Джон Томаса Митчелла «Чего на самом деле хотят картинки?» Целью работы была попытка иначе рассмотреть проблему о смысле и власти изображений путем необычного подхода, в котором автор задается вопросом о желании изображений, заходя с другой стороны к идее интерпретации.

В ходе эссе Митчелл анализирует некоторые работы, в числе которых находятся вербовочные плакаты, рекламные постеры и коллажи Барбары Крюгер. В данном исследовании я собираюсь углубиться в метод анализа американского теоретика, сузив предмет исследования до агитационных постеров, тем самым значительнее сфокусировавшись на них. Я выбираю именно плакаты, так как по моему мнению, аргументация с ними у автора была наиболее убедительная и увлекательная, но малочисленная. Уделив вербовочным постерам больше времени, я ставлю целью продолжить и дополнить анализ Митчелла, переняв его аналитический подход, разобраться, чего же все-таки от нас хотят вербовочные плакаты.

Важно отметить, что вопрос «чего на самом деле хотят картинки?» спекулятивен. Он скорее рассматривается как мысленный эксперимент, который и позволяет взглянуть на проблемы связанные с изображениями и образами под другим углом.

Конечно же, я постараюсь не вдаваться в подробности того как именно работают агитационные плакаты, так как занимаюсь визуальным исследованием, а не пишу пособие по пропаганде. Интерес, в первую очередь, сфокусирован на двух вопросах: что из себя представляют плакаты и чего от нас хотят. Тем не менее некоторые моменты всё же придется прояснять.

Что касается структуры исследования, то во время поиска постеров и отчасти во время чтения текста Митчелла я заметил, что в основном они делятся на два больших типа: одни взывают к теме солдатского долга, другие фокусируются на родственных связях, поэтому анализ планируется начать с первой группы и продолжить затем второй, совершая незначительные и уместные исключения. Кроме того, будут затронуты работы, не подходящие ни под одну из двух категорий, рассмотрены восточные плакаты, постеры, обращенные к женщинам и некоторые примеры, относящиеся к нашему времени.

Ответственность

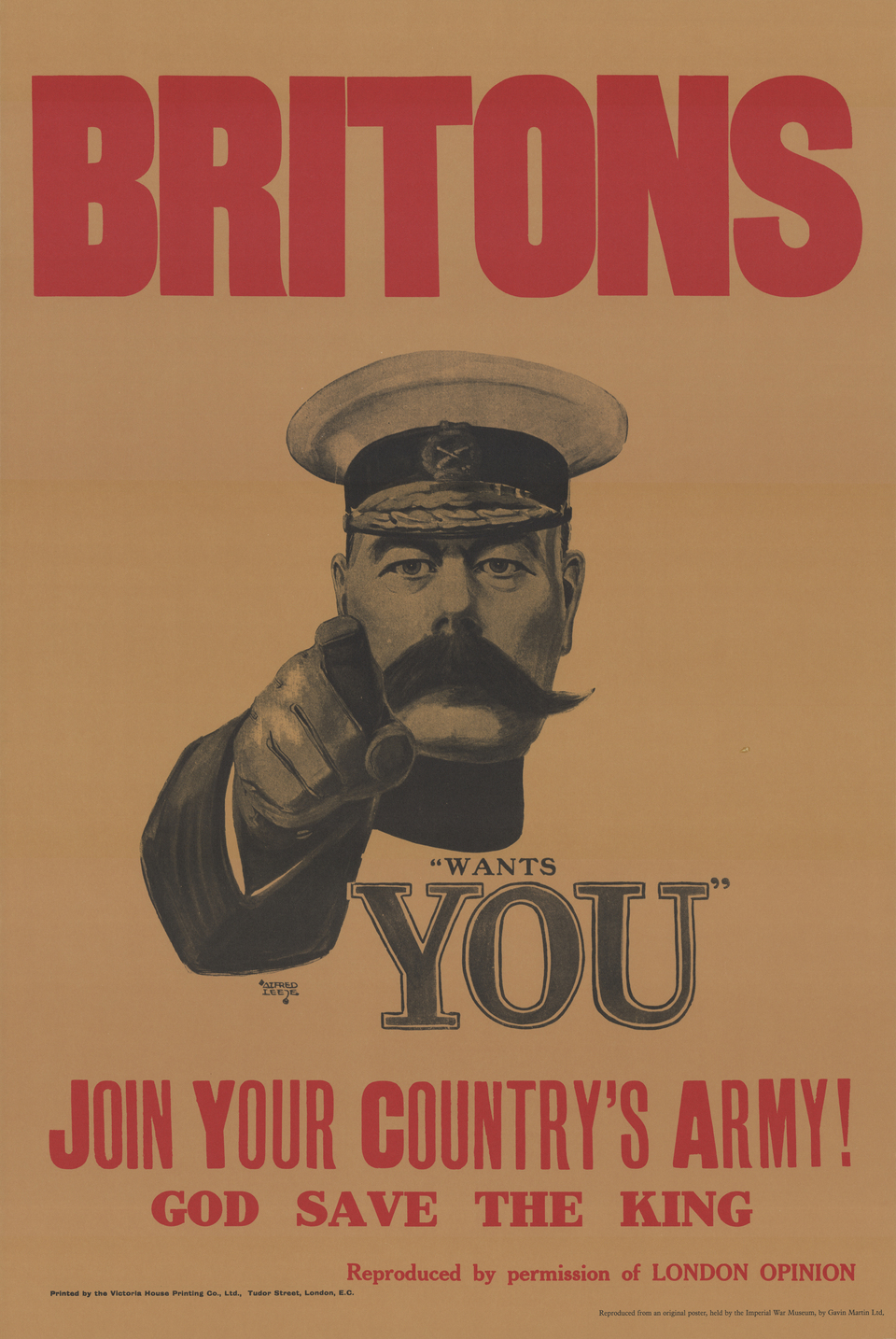

Работа Альфреда Лите — самый показательный пример типичного вербовочного постера. Желания образа с этого плаката ясны: очевидны приемы с рукой, пальцем и перспективой, типографикой, эффектом удержания, и всеми мотивами плаката. Подобная методология реплицируется из работы в работу, но даже при использовании всех вышеперечисленных приемов изображение может оказаться неэффективным и неубедительным.

Чтобы понять, чего хочет картинка, стоит понять, чего желает от зрителя её главный герой, Лорд Китченер.

Кажется, что на простого британца того времени этот образ не должен оказывать никакого давления. Служба в Великобритании строго добровольная, министр обороны не может приказывать простому человеку, так как тот не является солдатом, а соответственно находится вне военной иерархии и приказы «сверху» на него не распространяются.

Тем не менее статистика говорит об обратном: в добровольческом отряде Китченера находилось свыше двух с половиной миллиона мужчин. Можно предположить, что сила этого плаката заключается в том, что он отражает настоящее желание реального человека, образ которого изображен на постере. Дело в том, что люди неосознанно находятся в определенной мере во власти образов. Митчелл приводил пример с фотографией матери — большинство из людей трепетно относится к подобным предметам вопреки осознанию того, что это всего лишь неживое изображение.

На плакате с Китченером происходит тот же самый эффект, но что особенно важно, желания образа с постера максимально точно отражают желания настоящего человека, изображенного на нём.

Сам Лорд, как знаковый и почитаемый персонаж для британцев, был одним из немногих людей, кто осознавал серьезность происходящей войны и понимал, что нужно делать для победы. И только для спасения, как он сам видел, собственной страны, а не личных амбиций, ему нужны были «мы». Конечно, такую честность можно поставить под вопрос: как минимум, он призывает людей на войну вне родных островов, однако даже с таким противоречием, работа остается одной из наиболее открытых и искренних среди вербовочных плакатов, и в этом и заключается сила её желания.

К необычным выводам можно прийти если рассмотреть два плаката противоположных друг другу в рамках одних исторических событий, при этом желающих от нас одного и того же.

Очевидно, что при прямом сопоставлении постер красноармейца превосходит своего «соперника» из белой гвардии по всем возможным пунктам. «Отчего вы не в армии?» не просто слабее по силе визуального языка, оно проигрывает идеологически своей неактуальностью. В 1919 году, когда плакат появился на Юге России, задаваемый им вопрос уже не требовал ответа, это заметно при внимательном рассмотрении: текст в работе как будто не имеет никакой коннотации и прячется, пытаясь слиться с общей картиной.

Оба постера корнями уходят в одну и ту же работу — «Лорда Китченера…» Однако «Отчего вы не в армии?» почти полная копия итальянского плаката. Хотя постер и переделан, фактически, он сохраняет в себе элементы своего источника — не только общую идею, позы, взгляды, а также и желания того самого другого образа, который безразличен к проблеме, в которую его помещают.

«Ты записался добровольцем?», наоборот, порождает наследника. Но и тут возникают интересные последствия: сохраняя абсолютно ту же форму, «Ты чем помог фронту?» становится менее убедительным по сравнению со своим прародителем: в лице солдата теряется запал, гнев и выразительность. Аналогичное происходит и с желаниями образа.

Исходя из описанных выше пунктов можно сделать вывод: в плакатном искусстве, подобно живописи важна оригинальность. Что более неочевидно, недостаточно переосмысленная визуально работа странным образом сохраняет желания своего источника, причем зритель считывает это на подсознательном уровне даже без знания подлинника. В итоге новая картинка как будто хочет от зрителя старых, уже неактуальных в предложенной ситуации действий.

Сравнивая Дядю Сэма с немецким солдатом, Митчелл в своем тексте полностью разрушает американский символ. По Митчеллу Сэм символизирует нацию, в которой белые мужчины посылают воевать вместо себя юношей всех рас. Сам Дядя Сэм слишком стар для войны, у него нет сыновей — персонаж максимально отдален от зрителя, но при этом хочет, чтобы тот жертвовал ради его страны своей жизнью.

Угроза

В противовес Сэму Митчелл ставит немецкий плакат «Ты должен вступить в рейхсвер!». Ключевым в этом постере критик определяет фигуру солдата — простого военнослужащего, равного зрителю и призывающего его к благородной смерти на поле боя. Митчелл совершенно точно определяет желание плаката — смерть, но не обращает внимание на абсурдность этого стремления, отвлекаясь на сравнение с Сэмом. Однако я вижу это большим упущением, так как плакат действительно изображает не солдата, а саму смерть.

Главный прием здесь — далеко не равенство со зрителем, как кажется Митчеллу, а наоборот, превосходство над ним.

Выглядывающая из тени, скрывающая свою настоящую натуру под формой солдата (капюшон здесь пытается показаться каской), смерть гипнотизирует зрителя своим холодным белым взглядом приказывая ему вступить в рейхсвер. Плакат здесь не просто желает, он не оставляет смотрящему и выбора, так как всеми дорогами ведет в один конец. Удивительно, как Митчелл, в силу строгого рационального мышления, не поддается силе плаката, и возможно поэтому не замечает его истинных намерений.

Наследие

Говоря о Дяде Сэме, Митчелл писал о картинках, которые пытаются изобразить родственную связь, которую на деле с нами не составляют. Мимикрируя под ту самую фотографию матери, с изображением которой мы никогда не посмеем сделать ничего плохого, они как бы пытаются предложить нам весомую причину для записи в добровольцы. Подобные картинки пытаются обмануть смотрящего, предлагая ему образы жен, детей, матерей, взывая к корням прошлого или показывая наследие будущего. Такие работы редко указывают на зрителя — они скорее долго и мучительно грызут единожды посмотревшего на них. Отношение к такого рода плакатам уже расписано Митчеллом: подобные постеры, во-первых, нереалистичны, так как иллюстрируют нам обобщенный образ, который никогда не сможет точно попасть в реальное изображение, во-вторых, особенно подлы, так как играют личных универсальных темах.

Альтернативные подходы

Напротив «родственным» постерам существуют и плакаты, не пытающиеся как-либо провести смотрящего. В первую очередь такой подход свойственен странам Азии. Например, в Британской Индии. «Кто наденет эту униформу…» почти что абстрактное произведение, которое может подойти к любому. Картинка сама не знает ответа на вопрос, который она задает. Зрителю тут скорее делается предложение, причем не важно, кто он — даже цвет кожи у солдата не определен. Заказчик же, наоборот, не скрывает себя и своих намерений — это белый европейский мужчина в костюме с большим количеством денег и крайне выгодным предложением, отражающим то, чего на самом деле и хочет картинка.

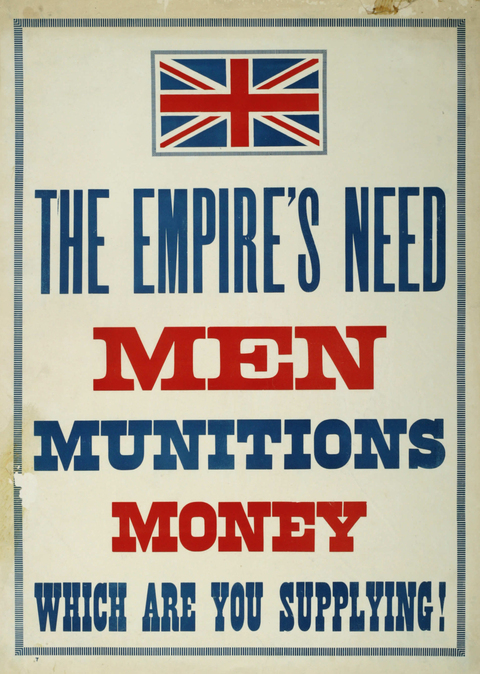

Некоторые плакаты идут ещё дальше и полностью отказываются от применения какой-либо визуализации. Такие постеры наиболее открыты и зачастую не требуют вопроса о своем желании. В определенной степени, зрителя всё ещё могут обмануть громкими лозунгами или хотя бы попытаться подействовать на него при помощи типографики, однако подобные приемы уже не так действенны. Текстовые плакаты фактически работают без визуализации, и это в определенной мере напоминает путь искусства, когда оно отказалось от отражения действительной реальности. В подобных рамках интересно посмотреть, как такие постеры все еще остаются эффективными несмотря на то, что работают вопреки человеческой психологии, которая в первую очередь фокусируется на изображении. В некоторой мере, человек сам достраивает в таких плакатах свою собственную визуализацию.

Плакаты, обращенные к женщинам

В системе Митчелла картинки наделены гендером и определены как женщины. Изображения, как он считает, подобно девушкам, желают к себе внимания, но что более важно — власти.

Все приведенные теоретиком примеры изображений обращены к мужчинам, а потому тема картинок, посвященных к женщинам у него не раскрыта. Однако даже среди вербовочных плакатов есть некоторые, обращенные к девушкам. Их риторика во многом не отличается от других агитационных постеров, желания плакатов совпадают. Отличительной чертой в них является то, что здесь чаще можно встретить скорее пример для подражания, а не равного себе простого солдата. Митчелл бы, вероятнее всего, сказал, что это то самое воззвание ко «власти», но мне видится тут скорее некоторый прогресс для своего времени.

Современность

Заключительным примером будут вербовочные плакаты британской армии 2019 года. Как известно, история повторяется, поэтому то же самое произошло и здесь. Вдохновляясь постером с Лордом Китченером, английское правительство выпустило серию новых плакатов, которые вызвали смешанную реакцию в обществе. Как я уже отмечал ранее, одной из причин можно выделить тот факт, что желания этих работ повторяют желания постера, выпущенного более ста лет назад. Однако новая работа значительно переделана, так что теперь зритель сталкивается с сильно переделанной идеей. Современный подход изменился, во многом исчезла форма приказа, теперь авторы плакатов находятся в поиске новых обращений к зрителю. Неудачный вариант выбрали здесь, так как постер буквально давит на слабые стороны смотрящего, при этом, вероятнее всего, пытаясь его обмануть. Мы отлично понимаем желания постеров: солдаты пытаются завербовать нас в армию аутсайдеров, причем делают это в, казалось бы, совершенно необязательное время, пытаясь еще и надавить на наши самые личные, тяжелые проблемы.

Заключение

В своем заключении Митчелл говорит, что картинки не хотят, чтобы их интерпретировали, расшифровывали, боготворили, уничтожали, разоблачали или демистифицировали, что они не хотят порабощать смотрящих. Как и говорилось в начале, вопрос строго спекулятивен, так как сам метод пытается преломить через призму видения человека неодушевленные предметы.

Митчелл пишет, что картинки, в конечном счете, хотят, чтобы их спрашивали. На деле, это мы, люди, хотим задавать им вопросы.

Создатели постеров пытаются наполнить свои работы желанием, а мы, как зрители, пытаемся это желание считать и понять, чтобы выбраться из-под власти образов, которые парадоксально оказывают на нас невероятное давление, хотя мы и осознаем, что это изображения, созданные такими же людьми и что никакими желаниями картинки обладать не могут.