Экспрессия цвета в портрете XX–XXI вв.: палитра и характер

Концепция

Исследование экспрессивного цветового языка в портрете XX–XXI веков представляет собой глубокий анализ того, как искусство переосмыслило саму природу человеческого образа. В этот период цвет перестал выполнять чисто декоративную функцию, превратившись в самостоятельную семиотическую систему, способную передавать сложнейшие психологические состояния. Если в классической живописи палитра служила для создания иллюзии реальности, то экспрессионисты использовали её как инструмент проникновения в саму суть человеческого бытия — ту область, где внешняя форма и внутреннее содержание сливаются в едином эмоциональном всплеске.

В настоящем исследовании понятие «экспрессионизм» берется расширительно, то есть, мы говорим не только о немецком экспрессионизме 1910-1920-х, но также об экспрессивной живописи таких художников, как Эдвард Мунк и Эгон Шиле, а также художников неоэкспрессионистов более позднего периода.

Оскар Кокошка «Странствующий рыцарь (Автопортрет)» 1915 г.

Актуальность данной темы обусловлена кардинальными трансформациями, которые переживало общество на протяжении XX — начала XXI века. Две мировые войны, социальные потрясения, научно-техническая революция и цифровая эпоха требовали нового художественного языка. Экспрессионизм, с его отказом от академических условностей и стремлением к предельной искренности, стал одним из главных выразителей этого времени.

Художники более не стремились к эстетическому совершенству — они искали правду, даже если она была болезненной, пугающей или социально неприемлемой. И именно цвет, освобождённый от необходимости подражать натуре, стал их главным средством выражения.

Поль Гоген «Молодая девушка с веером» 1902 г., Эдвард Мунк «Мадонна» 1894 г.

Важно отметить, что этот художественный переворот происходил параллельно с революцией в психологии и философии. Работы Фрейда о подсознании, идеи Ницше о дионисийском начале в искусстве, исследования восприятия цвета — всё это создало интеллектуальную почву для нового понимания роли палитры. Цвет перестал быть просто свойством предметов; он стал самостоятельной силой, способной влиять на психику, вызывать катарсис, передавать невыразимое. Художники-экспрессионисты — от раннего Шиле до позднего Базелица — использовали цвет как хирургический инструмент: не для украшения, а для вскрытия глубинных слоёв человеческой психики.

В XXI веке этот язык не утратил своей актуальности, но приобрёл новые формы выражения. Цифровые технологии, мультимедийные инсталляции, перформансы — всё это расширило возможности цветовой экспрессии. Современные художники продолжают традицию, но переводят её на язык новых медиа. При этом сохраняется главный принцип: цвет — это не элемент оформления, а полноценный носитель смысла, способный говорить о самом сокровенном — страхе, любви, смерти — минуя рациональные барьеры.

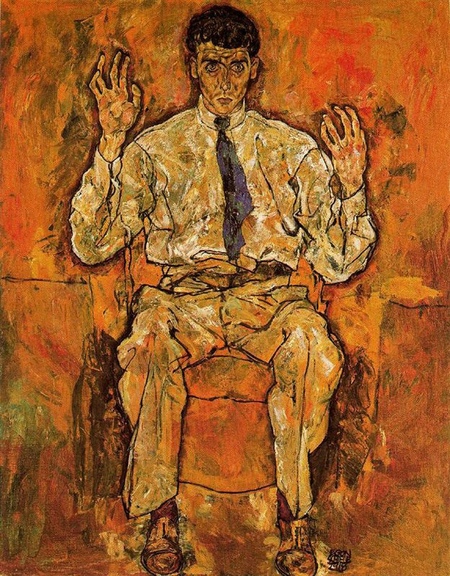

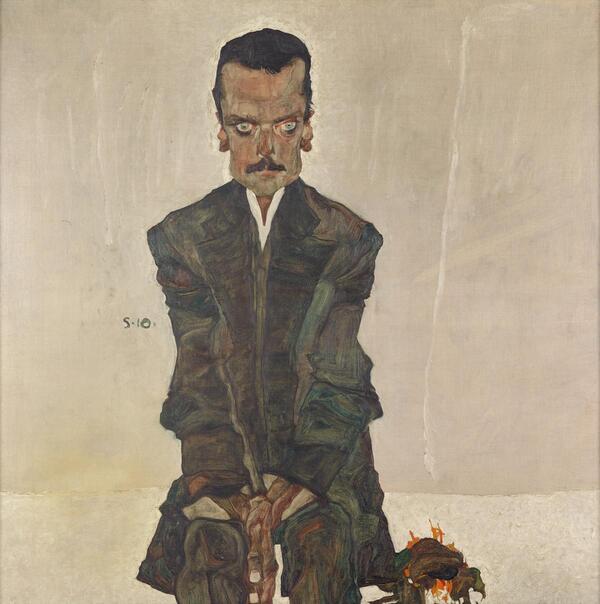

Эгон Шиле «Портрет Альберта Париса фон Гютерсло» 1918 г., Эгон Шиле «Портрет Эдуарда Космака» 1910 г.

Данное исследование ставит перед собой несколько ключевых вопросов: Как именно цвет в экспрессионистском портрете передаёт характер и внутреннее состояние? Какие психологические и философские концепции повлияли на этот феномен? Как эволюционировал цветовой язык от классического экспрессионизма к современным цифровым формам? Ответы на эти вопросы позволят глубже понять не только специфику художественного метода, но и саму природу человеческого восприятия, ту тонкую грань, где визуальное становится эмоциональным, а эстетическое — экзистенциальным.

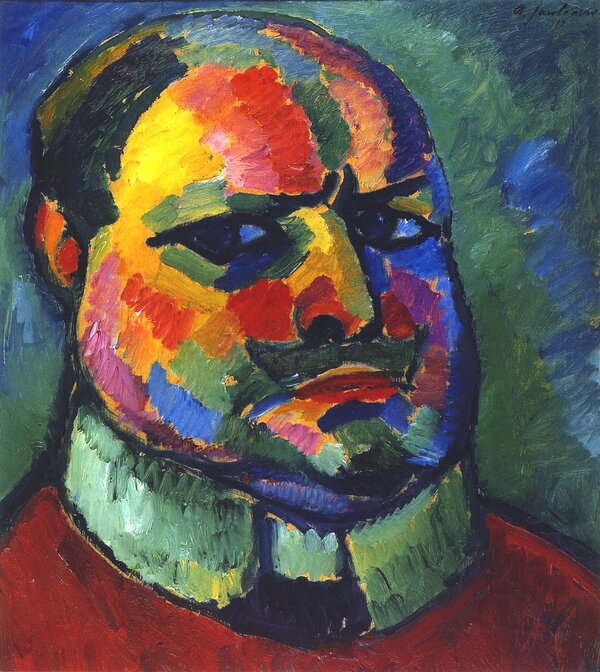

Методология исследования строится на сравнительном анализе ключевых произведений экспрессионистского портрета XX–XXI веков, с особым акцентом на цветовом решении и его психологическом воздействии. В работе рассматриваются как классические примеры (Явленский, Шиле, Кокошка), так и современные интерпретации жанра (Дюма, Хокни, Аннадол). Особое внимание уделяется трансформации цветовой семантики в контексте технологических и социальных изменений.

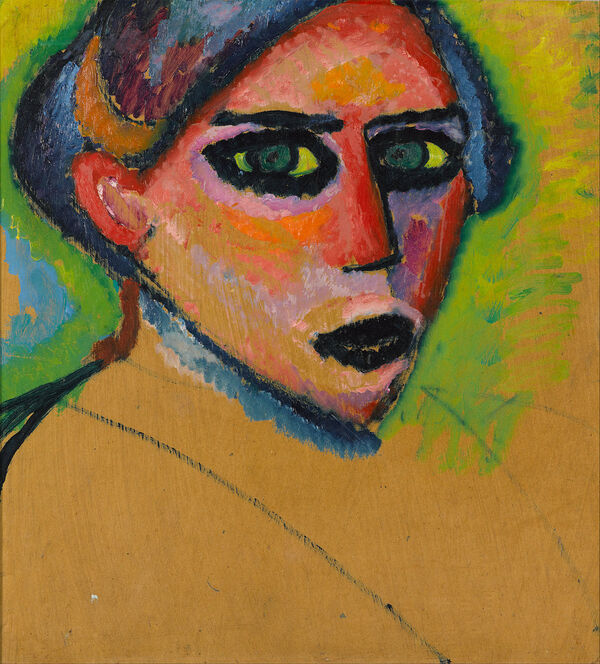

Алексей фон Явленский «Лицо женщины» около 1911 г., Сутин Хаим «Портрет скульптора Оскара Мещанинова» 1923–1924 гг.

Таким образом, изучение цветового языка экспрессионистского портрета — это не просто искусствоведческая задача, но и способ понять, как искусство XX–XXI веков пыталось ответить на главные вопросы человеческого существования. Цвет в этих поисках стал универсальным ключом — от яростных мазков Базелица до цифровых мерцаний Аннадола он продолжает говорить с нами на языке, который не нуждается в переводе, потому что обращается напрямую к нашей эмоциональной памяти и коллективному бессознательному.

Цветовой конфликт как метод: экспрессионистский портрет и психика

Ловис Коринф «Автопортрет со скелетом» 1896 г.

На заре XX века экспрессионисты обратились к цвету как к оружию. Эмоции были доведены до предела, и палитра подчинялась этому нервному напряжению.

Эгон Шиле «Обнажённый автопортрет. Гримаса» 1910 г., Эгон Шиле «Автопортрет с гримасой» 1910 г., Эгон Шиле «Автопортрет с рукой поднятой над головой» 1910 г.

В «Обнажённый автопортрет. Гримаса» (1910) Эгона Шиле земляные тона кожи, густые пурпурные пятна и болезненно-синие тени на лице создают образ не человека, а исповеди, выплеснутой на холст. [6]

Эгон Шиле «Лирик (самовыражение)» 1911 г., Эгон Шиле «Пророки (двойное автопортрет)» 1911 г.

Исследователи отмечают, что «обнажённые автопортреты Шиле подрывают каноны красоты, превращая тело в тревожный символ психологической раздвоенности». [9]

Эрнст Людвиг Кирхнер «Портрете Герды» 1914 г.

Цвет становится средством психоанализа. В «Портрете Герды» (1914) Эрнста Людвига Кирхнера фигура, выведенная насыщенными оранжевыми мазками на фоне ледяного синего, словно мечется между тревогой и сексуальной напряжённостью. Это неразрешимый внутренний конфликт, материализованный через цвет. [7]

Георг Базелиц «Пьющий со стаканом», 1981 г., Георг Базелиц «Пожиратель апельсинов (IX)» 1981 г., Георг Базелиц «Спальня» 1975 г.

Базелиц использует метод цветового разрыва с реальностью. Ядовитые зелёные и розовые оттенки в его работах превращают лицо в хаотичную карту эмоций, где каждый мазок говорит о потере устойчивости и внутреннем кризисе. [8]

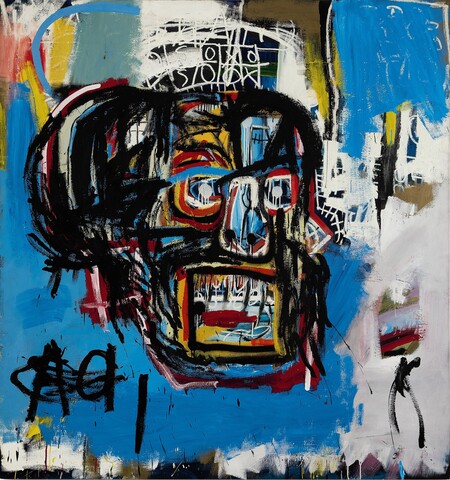

Джордж Кондо «Билли Кид» 2018–2019 гг., Жан-Мишель Баския «Без названия» 1982 г.

Современные художники продолжают эту линию. Жан-Мишель использует кислотные цвета для построения портретов, в которых человек кажется живым психофизическим разломом — цвет выражает не фактуру, а эмоцию.

Монохромия как инструмент изоляции

Фрэнсис Бэкон «Этюд для портрета II» 1955 г.

Если резкие цветовые контрасты дробят образ, то монохромная палитра напротив — концентрирует его.

Фрэнсис Бэкон триптих «Три исследования человеческой головы» 1953 г.

В серии «Три исследования человеческой головы» Фрэнсиса Бэкона портретные изображения погружены в глухую серо-коричневую гамму с редкими акцентами кроваво-красного. Ограниченность палитры подчёркивает ощущение изоляции: фигуры словно застыли в собственных замкнутых пространствах, превращаясь в воплощение внутреннего отчуждения. Бэкон фиксирует не столько внешность, сколько мимолётное эмоциональное состояние, превращая его в устойчивую психическую форму.

Георг Базелиц «Машина дважды пишет А. А.» 2023 г.

Георг Базелиц «Соловей в первый раз» 2008 г.

Георг Базелиц, «Машина дважды пишет А. А.» и «Соловей в первый раз» — яркие примеры современного экспрессионизма, в которых доминирование приглушённой палитры становится выразительным приёмом. В этих работах преобладают серые, грязно-белые и землистые оттенки, смягчающие контуры фигур и растворяющие их в неустойчивом пространстве. Линии резкие и дрожащие, а формы — намеренно искажённые, что усиливает ощущение внутренней замкнутости и эмоциональной отчуждённости. Монохромия, дополненная тусклыми тёплыми тонами, становится способом передать состояние неуверенности, изоляции и глубоко личного кризиса.

Анетт Мессажер «Мои пожелания» 1989 г.

Монохромная палитра этих работ усиливает эмоциональную дистанцию между зрителем и изображёнными фигурами. В «Мои пожелания» черно-белые фрагменты тела, развешенные как молитвенные таблички, создают ощущение разобщённости личности, словно внутренний мир человека разбит на части.

Анетт Мессажер «Мои маленькие изображения» 1989–1990 гг.

Подобный эффект усиливается в «Мои маленькие изображения», где кукольные изображения и текстильные элементы составляют серию немых портретов. Здесь цвет лишён живописной пышности — он строго функционален, серый, приглушённый, превращая фигуры в тени самих себя. Через монохром Мессажер выражает изоляцию, уязвимость и фрагментарность идентичности — ключевые черты экспрессионистской интонации конца XX века.

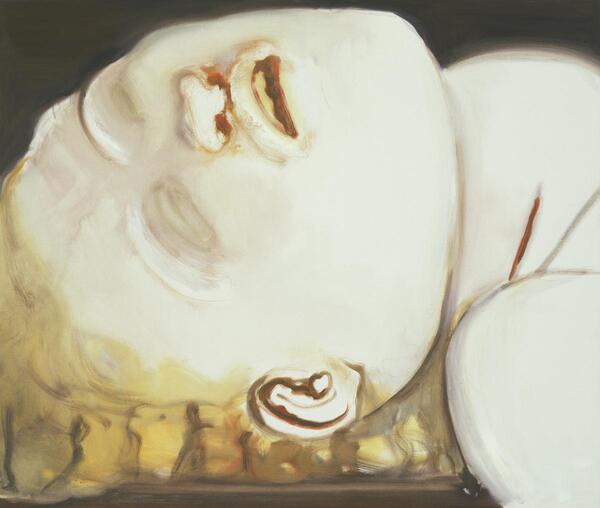

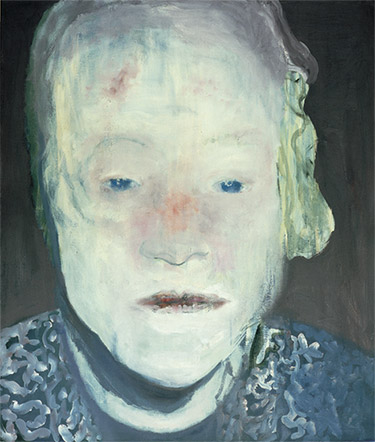

Марлен Дюма «Люси» 2004 г., Марлен Дюма «Белая болезнь» 1985 г.

Марлен Дюма «Магдалена 1», «Магдалена 2», «Магдалена 3» 1996 г.

Марлен Дюма «Магдалена 4», «Магдалена 5», «Магдалена 6» 1996 г.

В работах Марлен Дюма монохромия становится маркером социальной изоляции и боли. Цветовая лаконичность не снижает эмоциональную силу — напротив, она усиливает трагичность образа. [4]

Цвет как код характера: от символа к диагнозу

Цветовой акцент в экспрессионизме часто направлен на выделение деталей, имеющих психологическое значение. Например, ярко-красный нос или синева под глазами могут говорить о болезни, зависимости или тревоге.

Алексей Явленский «Автопортрет» 1912 г., Марианна Верёвкина «Автопортрет» 1910 г.

Цветовой акцент в экспрессионизме часто направлен на выделение деталей, имеющих психологическое значение. Например, ярко-красный нос или синева под глазами могут говорить о болезни, зависимости или тревоге. В этих автопортретах цветовые пятна становятся средствами психологического анализа. И у Явленского, и у Верёвкиной цвет выходит за рамки натурного, приобретая символическое значение. У Явленского лицо передано через насыщенные и неестественные оттенки — фиолетовый, зелёный, охру — создающие эффект внутренней сдержанности и духовного напряжения. У Верёвкиной цвет более разрежен, но так же несёт в себе экспрессию: красные и синие акценты тревожат, разрушая привычную структуру лица. В обоих случаях цвет не описывает внешность, а транслирует характер, эмоцию, состояние — почти как диагноз.

Хаим Соломонович Сутин «Портрет женщины на синем фоне» 1929 г., Хаим Соломонович Сутин «Девушка в голубом» 1938–1939 гг., Хаим Соломонович Сутин «Портрет Мадлен Кастен» 1929 г.

У Сутина цвет — это не просто живопись, а почти физическое проявление страдания. Его мазки тяжеловесны, фон и тело часто сливаются в единое органическое напряжённое пространство, где фигура почти растворяется.

Шарлотта Саломон из цикла «Жизнь? Или театр?» 1942 г.

У Шарлотты Саломон цвет — инструмент драматургии. В её серии «Жизнь? Или театр?» 1941–1943 гг. каждый лист — это театральная сцена, где оттенки от светло-голубого до угольно-чёрного передают внутреннюю борьбу художницы, её попытки справиться с травматическим прошлым и войной.

Шарлотта Саломон из цикла «Жизнь? Или театр?» 1942 г.

Фрагментированное сознание передано через ломаную структуру и цветовую какофонию: «Цвет становится музыкальной нотой, а композиция — партитурой боли». [2]

Никола Самори «Голова со слезой» 2017

Работы Никола Самори продолжают экспрессионистскую традицию, где цвет используется не только как эстетический элемент, но и как психофизиологический маркер. Его фигуры словно выгорели изнутри: лица стираются, искажаются или будто разрушены под напором внутренних состояний. В «Голова со слезой» слеза — единственный живой акцент на разрушенной плоти — становится визуальным диагнозом боли, утраты, внутреннего надлома.

Никола Самори «Декстер» 2008 г., Никола Самори «Неподвижный» 2006 г.

В «Декстер» и «Неподвижный» тёмные, пепельно-охристые и кровяные оттенки создают тревожную атмосферу, где кожа кажется неживой, а форма — разъеденной страданием.

Никола Самори «Лючия» 2019 г., Никола Самори «Поющая плоть» 2020 г.

В «Лючия» и «Поющая плоть» цвет как будто сочится изнутри, он не просто накладывается на тело, а проникает в саму его материю — то в виде алой краски, напоминающей рану, то в виде расплывчатых следов, как следствие душевной и телесной мутации. Эти работы приближаются к экспрессионистскому диагнозу: искажённый цветовой акцент становится метафорой психологической деформации, болезни и утраты идентичности.

Цвет как пространство памяти и боли

Люсиен Фрейд «Отражение (Автопортрет)» 1985 г.

Современные художники продолжают традицию экспрессионистского подхода к цвету как носителю памяти и телесности. Люсиен Фрейд, внук Зигмунда Фрейда, в «Отражение (Автопортрет)» передаёт кожную фактуру с почти хирургической точностью, используя серо-розовую, зеленовато-желтую, синюшную палитру, которая делает тело уязвимым, будто разложенным для исследования. Цвет здесь — не про эстетику, а про правду телесного существования. [5]

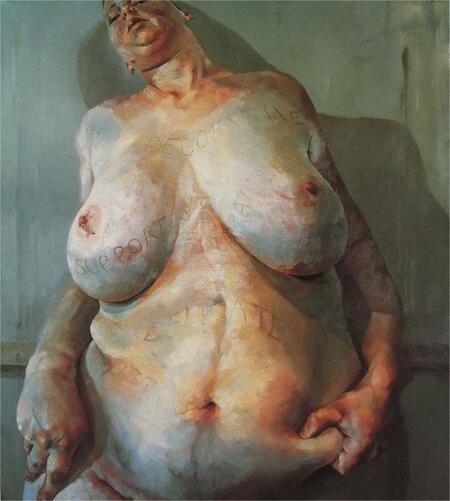

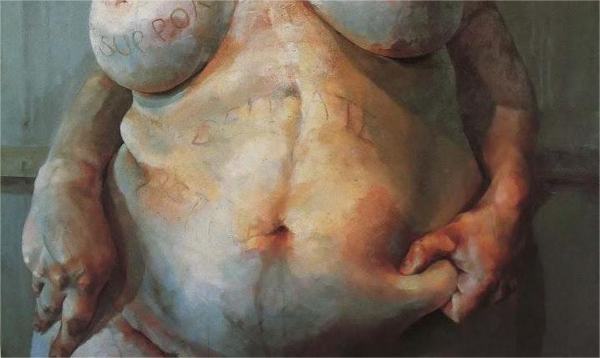

Дженни Савилл «Клеймённая» 1992 г.

У Дженни Савилл тело становится ареной травмы. В картине «Клеймённая» женское тело испещрено следами — синяками, растяжками, воспалениями. Художница не боится уродства, и именно цвет помогает ей говорить на тему женской телесности и давления общественных ожиданий: «Я хочу, чтобы цвет ощущался, как удар» [1]

Алиса Нил «Портрет Энди Уорхола» 1970 г.

У Алисы Нил портрет Энди Уорхола с изображёнными послеоперационными шрамами — это не только изображение, но и публичное разоблачение уязвимости, в котором цвет и тело существуют в почти исповедальной связи.

Новый экспрессионизм и цифровая эпоха

Современные художники продолжают использовать экспрессионистскую палитру в диалоге с технологиями. Хокни, создавая цифровые портреты на iPad, сохраняет живописный жест — мазки, несмотря на цифровую природу, чувствуются как рукописные. Цвет у него свеж, яркий, местами нарочито неправильный: «Живопись на экране — это не компромисс, а новая свобода». [3]

Кэтрин Бернхардт «„Куколка“ 2003 г.

Кэтрин Бернхардт переосмысляет портрет в ключе нового экспрессионизма, передавая характер через палитру и живописный жест. В «Куколка» (2003) лицо героини теряет глянцевую гладкость и становится тревожной маской: кислотные цвета усиливают ощущение внутреннего давления.

В этой цифровой работе вместо холста и кисти — данные мозга и алгоритмы, но выразительность экспрессионизма остаётся. Палитра текучих синих, янтарных и розовых тонов передаёт хрупкость и изменчивость памяти.

Заключение

Цвет в портретной живописи экспрессионизма XX–XXI веков становится автономным языком — языком страха, желания, одиночества, памяти и внутренней борьбы. От первых работ Явленского и Шиле до пост-цифровых проектов Дюма и Хокни экспрессионистский цвет перестал описывать — он начал выражать. Через боль, искажение и даже уродство он говорит правду — не всегда приятную, но всегда подлинную.

Цвет, лишённый декоративности, становится проводником между зрителем и изображённым. Психологическая интенсивность экспрессионистских портретов доказывает: образ может быть правдивым даже тогда, когда далёк от внешнего сходства. И именно это делает экспрессионистскую палитру актуальной до сих пор.

Савилл Дж. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЦВЕТ ОЩУЩАЛСЯ, КАК УДАР // Интервью для The Guardian. 2005. URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2005/jun/11/art (дата обращения: 14.04.2025).

Саломон Ш. ЖИЗНЬ ИЛИ ТЕАТР? // Архив Еврейского музея Берлина. 1941–1943. URL: https://www.jmberlin.de/en/charlotte-salomon-life-or-theatre (дата обращения: 14.04.2025).

Хокни Д. ЖИВОПИСЬ НА ЭКРАНЕ — ЭТО НЕ КОМПРОМИСС, А НОВАЯ СВОБОДА // Интервью для BBC Arts. 2013. URL: https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/hockney-ipad (дата обращения: 14.04.2025).

Дюма М. СЛОВА, ТЕЛА, КРАСКИ // Тейт Модерн. Каталог выставки. 2015. URL: https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/marlene-dumas (дата обращения: 14.04.2025).

Фрейд Л. ПСИХОЛОГИЯ ПЛОТИ: ПОРТРЕТЫ // The Lucian Freud Archive. URL: https://www.lucianfreud.org (дата обращения: 14.04.2025).

Штайнер Р. Эгон Шиле: Жизнь и творчество. — М.: Искусство, 2001. — 256 с.

Wolf N. Экспрессионизм / N. Wolf. — Кёльн: Taschen, 2004. — 96 с.

Storr R. Георг Базелиц / R. Storr. — Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Prestel Publishing, 2013. — 320 с.

Блэкшоу Г., Топп Л. ШИЛЕ: РАДИКАЛЬНАЯ ОБНАЖЁННОСТЬ. — Лондон: Tate Publishing, 2014. — 144 с. URL: https://www.tate.org.uk/books/schiele-radical-nude (дата обращения: 18.04.2025).