Как табу, фотография и биомедицинское знание создают тела?

- впервые опубликовано в журнале НОЖ (2020)

Ограничивается ли наше тело кожей? Когда слюна перестает быть частью нас, а телефон становится протезом? Дарья Юрийчук рассказывает о том, где проходят границы тела, как социальные табу удерживают его в определенных рамках и почему анатомия научила нас воспринимать живые тела как трупы.

Где проходит граница тела? Мы воспринимаем кожу, в которой живем, как границу с миром. Например, некоторые психологи склонны описывать тело как резервуар личности: для самоощущения необходимо проводить границу между внутри (вы) и снаружи (не вы). А некоторые социобиологи определяют тела как «временные, инкапсулированные в кожу эго».

Хотя, если присмотреться, кожа — не контейнер или резервуар. Это пористая, многослойная поверхность.

«Тела ни начинаются, ни заканчиваются кожей, которая сама по себе является чем-то вроде кишащих джунглей, угрожающих незаконным слиянием с окружающей средой», — заверяет нас Донна Харауэй.

Четкого разделения между внешней и внутренней частью тела не существует: во многих смыслах тело организовано по принципу ленты Мебиуса — мы не можем точно сказать, когда внутреннее оказывается внешним и наоборот. Что-то постоянно становится частью нашего тела, тогда как другое перестает им быть. То, что мы съели на завтрак, скоро станет частью тела. А сама кожа, которая с утра еще была нами, вечером уже оказывается пылью на полу. Еда и питье, испражнения, мочеиспускание, дыхание и потение — процессы, которые указывают на полупроницаемость телесных границ. Наше метаболическое тело — не четко определенное целое: оно не замкнуто, границы между внутренним и внешним расплывчаты, они взаимодействуют и частично сливаются с окружением.

Тела не рождаются, их создают

Границы тел определяются социальным порядком: политическими силами, заинтересованными в том, чтобы удерживать их в установленных рамках. Забота о целостности, единстве и чистоте физического тела отражает обеспокоенность границами политического тела того или иного общества. Границы всегда уязвимы, а их неподвижность и непроницаемость обеспечивают чувство безопасности. Поэтому социальные табу регулируют, какие границы проницаемы, а какие нет. В этом смысле отверстия — наиболее уязвимые части тела, поскольку имеют дело с тем, что пересекает границы: пот, слюна, кровь, молоко, моча, фекалии или слезы.

Например, девственность в некоторых культурах символизирует чистоту и совершенство тела именно благодаря его непроницаемости. Женская физиология уподобляется сосуду: жизненные соки, заключенные в нем, нельзя ни выливать, ни разбавлять. Нарушение границы угрожает целостности сосуда.

Часто это стремление к целостности границ далеко от истинного положения вещей и приносит много проблем в обмен на чувство контроля. Девственную плеву, вопреки этим представлениям, вообще сложно назвать непроницаемой границей: это скорее складка по бокам отверстия, чем пленка. Мэри Дуглас приводит такой пример:

«Взрослые мужчины племени чагга привыкли делать вид, что после инициации их задний проход закрылся навсегда. Предполагается, что прошедшим инициацию мужчинам никогда не нужно испражняться, в то время как женщины и дети остаются подвластны этой своей потребности. Можно представить, какие сложности возникают из-за таких претензий у мужчин чагга. Мораль всего этого заключается в том, что факты нашего существования хаотичны и беспорядочны. Если мы выбираем некоторые аспекты образа тела, которые не оскорбляют наших чувств, мы должны быть готовы пострадать от разрушения. Тело — это не слегка прохудившийся кувшин».

Социальные табу — не просто представления, за ними следуют определенные практики: феномен восстановления девственности — вполне материальное последствие этих представлений.

Социальный порядок, который контролирует тела, регулируется не только табу, но может принимать форму целого института. Биомедицинский взгляд появился на рубеже XVIII и XIX веков, одновременно с рождением современной медицины. Сдвиг в научной парадигме подразумевал доверие взгляду, во власти которого обнаружить истину. «Глаз стал хранителем и источником ясности», — пишет Мишель Фуко. Главной задачей стало сделать невидимое видимым, визуализировать тайны природы. Вслед за этим изменилась и роль обследуемого тела. Когда мы приходим к врачу, тело становится объектом медицинского знания. Мы наблюдаемся у врача. С телом обходятся как с объектом: измеряют давление, вес, температуру, внимательно осматривают.

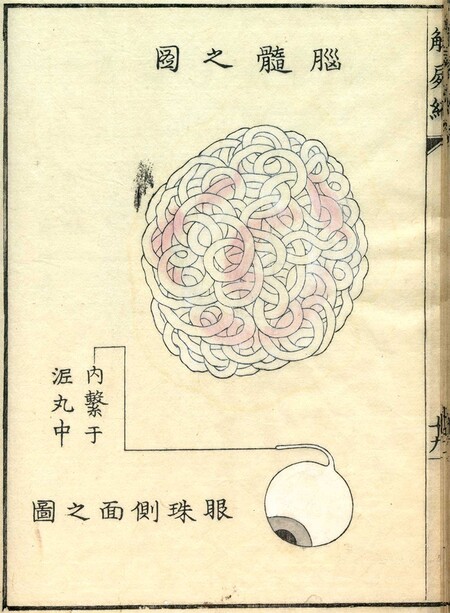

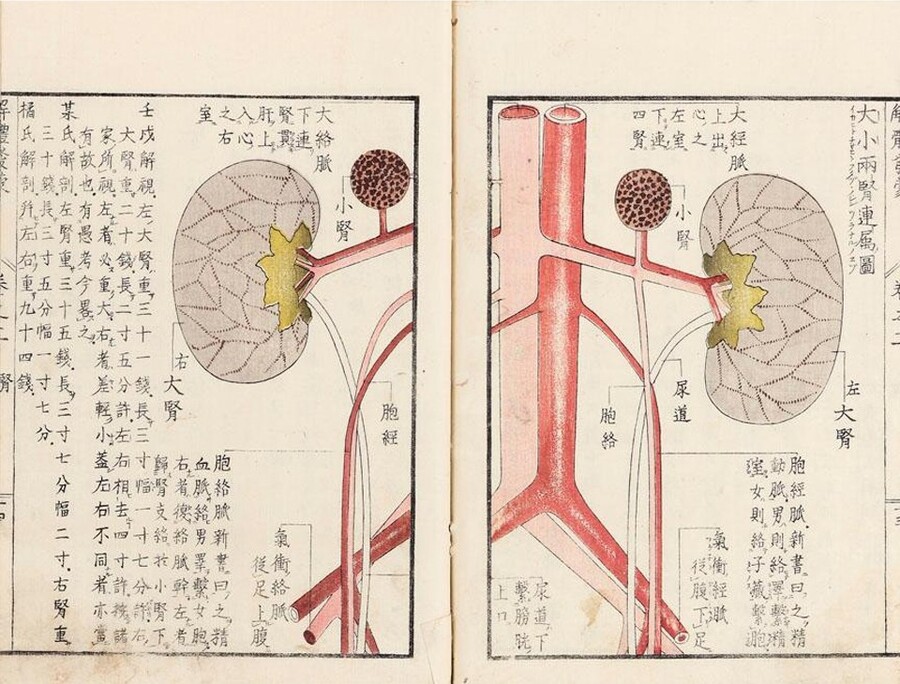

Этот внимательный биомедицинский взгляд подразумевал определенное тело — организм: изучаемое, постигаемое и интеллектуально овладеваемое тело, иерархическая организация органов — множества отдельных частей. Рози Брайдотти называет этот феномен «органами без тел». И напоминает, что биомедицинский взгляд, для которого тело становится объектом изучения, восходит к анатомическим практикам, для которых объектом был труп.

Анатомия стремилась сделать тело ясным, отчетливо видимым и, следовательно, понятным. Она могла заглянуть внутрь человеческого организма, но уже мертвого. Современные техники визуализации, от рентгена до клинической химии, позволяют заглянуть под кожу живых тел, но пациентов по-прежнему познают не как тела, а как набор органов, словно они уже мертвы. Благодаря открытиям молекулярной биологии взгляд получает доступ ко всё более и более малым объектам: тканям, клеткам и микроорганизмам.

Техники визуализации — всевозможные снимки и компьютерная томография — дают изображению большую автономию или независимость от объекта, который они представляют. Изображение получает собственную жизнь.

Например, эхограммы плода позволяют посмотреть на него как на отдельное от тела матери существо. На это опираются антиабортные кампании, которые превращают плод в ребенка, как если бы он не был частью материнского тела.

Вопреки представлению о том, что визуальные технологии — это внешние расширения человеческого тела, тела скорее сами по себе — расширения технико-политических экологий, то есть исторического, политического и культурного контекстов, которые их создают. Тела, которые были возможны в одной экологии, невозможны сегодня.

«Викторианская медицина трактовала беременность и менопаузу как болезнь, менструацию — как хроническое заболевание, а рождение ребенка — как хирургическую операцию. В период менструации женщину в принудительном порядке лечили при помощи слабительных средств, лекарств, ванн и пиявок».

Наоми Вулф. «Миф о красоте»

В дисциплинарную эпоху желание контролировать границы тела, его выходы и входы, можно сравнить с идеей гомеостаза: представлением о теле как о системе, которая стремится к равновесию и постоянству. Но к концу XX века тело расширяется за пределы организма, его наиболее видимой и узнаваемой формы. От дисциплинированного, четко ограниченного, «твердого» тела происходит сдвиг к телу, состоящему из множества неустойчивых потоков: внимания, гормональных и метаболических потоков.

Тициана Терранова и Лучиана Паризи утверждают, что если представлениями о теле в дисциплинарном обществе, которое описывает Фуко, руководила метафора термодинамики с ее законами сохранения энергии в замкнутых системах, то в постдисциплинарное время воображение захватила кибернетика и ее идеи взаимодействия тела и среды. Например, психолог Джон Дж. Гибсон предложил концепцию экологического зрения, подразумевающую, что органом зрения является не только глаз, но и всё тело, а движение — существенный аспект восприятия. Тело, наделенное способностью чувствовать, и окружающий мир тесно связаны друг с другом и не существуют одно без другого.

Тело, наделенное способностью чувствовать, и окружающий мир тесно связаны друг с другом и не существуют одно без другого. Еще один пример — понятие расширенного разума (The Extended Mind), разработанное Энди Кларком и Дэвидом Чалмерсом, которые рассматривали разум как часть системы, которая состоит из мозга и его окружения.

Но такое множественное тело, выходящее за свои пределы, тоже контролируется.

Когда границы тела растворяются, дисциплинарные функции не исчезают, а высвобождаются. Они распространяются и изменяются, становясь еще более тонко распределенными и интимными. Наши тела создаются биотехнологиями, хирургией, эндокринологией и фотографией, кинематографом и кибернетикой. Эти технологии превращаются в «тело» и становятся неотделимы и неотличимы от него.

Тело — это процесс встречи тела и среды, которые взаимно определяют друг друга. Границы определяются через конкретные практики, которые поддерживают тело целым и в каждый момент времени пересобирают его в тех или иных границах. Внимание, мышление, производство социальных смыслов и их материализация — процессы, которые включают множество участников. Осознавая технологические процессы, из которых мы состоим, мы становимся соучастниками производства наших собственных тел.