Иконографические мотивы в изображениях И. В. Сталина

Концепция

Ещё со времён поздней Римской империи византийские живописцы эпохи иконоборчества восхваляли императоров, как бы помещая их в тот же антураж, что и святых. Работы, превозносящие правителей, сохраняли сюжетное единство с иконами: облагораживание, создание исключительного идеалистического образа, реалистическая проработка деталей, пышная торжественность.

Гипотезой текущего визуального исследования является преемственность византийских идей, воплощённая в картинах советских художников сталинского периода.

Иконография вождя в контексте культа личности Иосифа Виссарионовича нашла бы своё отражение в ряду пропагандистских произведений. Изображения И. В. Сталина можно рассмотреть в качестве эталона иконографии, разумеется, со своей спецификой.

В исследовании последовательно разбираются яркие события и эпохи в жизни партийного деятеля, которые срезонировали с публикой наиболее сильно:

- Сталин читает письмо Ленина;

- Разлив;

- Съезды сталинского правительства;

- Прощание с мёртвыми;

- Вождь-полководец;

- Послевоенный триумф.

Сюжеты расположены в порядке, предоставляющем схему закономерной трансформации образа Сталина, в которой выражается чёткая направленность. В первую очередь, они отражают основные аспекты его политической и общественной роли.

Тема текущего исследования интересна своей неоднозначностью: Советский Союз известен как атеистическое государство. Отказ от религиозности пропагандировался партийными и государственными органами вплоть до 1988 года. Тем не менее, сложно отрицать особый подход к изображению фигуры Иосифа Виссарионовича и других выдающихся деятелей партии. Это и повторение христианских сюжетов, и иконографические элементы композиции, и возвышенное настроение, схожее с глубоко личным откровением. Вышеописанные мотивы иконографии могут выражаться в разных аспектах картин: локациях; внешнем виде Иосифа Виссарионовича; других фигурантах картин, что вступают с вождём в иерархические отношения. Все вышеперечисленные элементы могли бы создать самобытную систему образов Сталина.

Отказ от духовности в совокупности с торжественным статусом правителя государства ложатся в основу двойственности образа. Иосиф Виссарионович в качестве мнимой фигуры порождает не одно противоречие. Так же монументальность изображения вождя и его предполагаемая приземлённость конфликтуют с другими характеристиками на идейном уровне.

Если даже теоретически названные концепции формируют логическое несоответствие, как это будет выражаться в картинах?

1. Сталин читает письмо Ленина

П. Васильев. «И. В. Сталин читает письмо В. И. Ленина, полученное им в ссылке в Сибири»

Первый широко известный случай взаимодействия двух «вождей» СССР предался немалой огласке среди творцов того времени. Спустя неделю после смерти Владимира Ильича прозвучал нашумевший рассказ Сталина:

«Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период.

Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело, — когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии.

Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению».

Н. Жуков. «И. В. Сталин в ссылке читает письмо В. И. Ленина. 1903 г.»

На картинах этот сюжет приобрёл некую интимность, сокровенность, практически библейское откровение. Сценарий с сожжением никогда не реализовывался, чтобы сохранить ценность момента.

От письма обязательно будто бы исходит свет (хотя очевидно, что оно ничего не излучает), поражающий Иосифа Виссарионовича. Сталин находится в скромной домашней обстановке ссылки, которая добавляет самому герою картин невинной простоты, приближает к народу, делает его всеобщим героем, несущим благо внутри «святого» письма.

Н. Терпсихоров. «Первое письмо В. И. Ленина В. И. Сталину. Новая Уда»

2. Разлив

Тема идейного родства двух вождей продолжилась в антураже Разлива. Хоть событий, изображённых на полотнах, никогда не происходило, этот сюжет был самым простым способом показать верность Иосифа Виссарионовича ленинским идеям. Сцена встречи реализовывалась в работах художников, только укрепляя образ Сталина как преемника Владимира Ильича среди зрителей.

Н. Жуков. «В. И. Ленин и И. В. Сталин в Разливе». 1949 г.

П. Розин. «В. И. Ленин и И. В. Сталин в Разливе». 1950 г.

Герои изображены обязательно в процессе дружеского взаимодействия, будто бы перенимания статуса, роли, образа объекта обожания и восхваления. Сопоставимо со Святым Отцом и Святым Сыном они едины. Вожди расслаблены, но преисполнены уважения друг к другу.

П. Митюшев. «И. В. Сталин у В. И. Ленина в Разливе» 1949 г.

И. Владимиров. «Ленин и Сталин летом 1917-го»

Они разделяют бытовую рутину, что роднит героев ещё сильнее даже не на личностном, а на основательном, человеческом уровне.

На полотнах Ленин и Сталин разговаривают, но мы не видим тому прямого визуального подтверждения — их уста закрыты. Жесты и взгляды лишь подтверждают их скрытый от зрителя диалог.

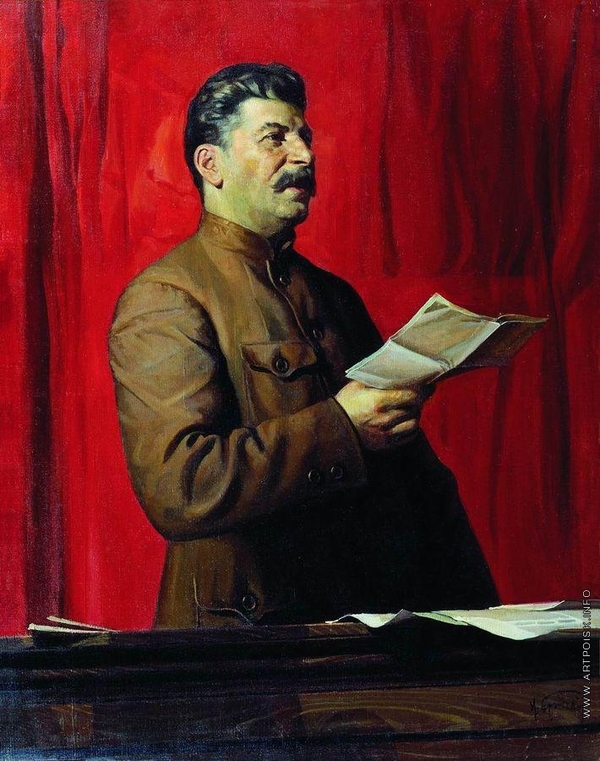

3. Съезды сталинского правительства

(Слева) Ф. Решетников. «Великая клятва». 1949 г. (Справа) Ф. Модоров. «Доклад Сталина на Чрезвычайном VIII съезде Советов о проекте Конституции СССР 25 ноября 1936 г.». 1937 г.

А. Герасимов. «Выступление И. В. Сталина на ХVI съезде партии». 1935 г.

Изображения Сталина на съездах интересны тем, как показываются ораторские способности вождя, а также его восприятие публикой. Величественность типичных залов собраний с советской атрибутикой только подчёркивает мощь Иосифа Виссарионовича, настроение, напряжение, что он удерживает в воздухе.

А. Герасимов. «Сталин и делегаты Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников труда 1935 года»

В. Сварог. «Доклад Сталина о принятии Конституции 1936 года». 1938 г.

Часто визуализируется плавное поднятие его руки, которое может быть и расслабленно-воодушевляющим, и энергично-наступательным, но всегда приковывает внимание слушателей. Сталин монументален, стоик. Народ же самозабвенно внимает ему, словно пророку. Демонстрируется каноническое воплощение идеологемы «человек — толпа — вождь».

А. Герасимов. «Гимн Октябрю». 1942 г.

Фигура Сталина всегда становится доминантой композиции, оставляет всех остальных изображённых на втором плане. Он изображается подобным небожителю, спустившимся к простому народу: близким и недосягаемым одновременно. Фигура Иосифа Виссарионовича как вдохновителя нации и флагмана светлого будущего укрепляется в образной системе.

4. Прощание с мёртвыми

Похоронный ритуал, знаменующий смерть вождя, всегда имел особое значение для пропаганды. Сам процесс проходил торжественно, привлекалось большое количество художников для оформления Колонного Зала Дома Союзов, писались сценарии, продумывалась стенография.

И. Горюшкин-Сорокопудов. «И. В. Сталин у гроба В. И. Ленина». 1930-е г.

Однако в церемонии был не столько важен усопший, сколько его живые преемники. Во всех картинах акцент делается именно на приближённых вождя, стоящих у гроба. Они повторяют христианский сюжет «Успения», словно апостолы, смотрящие на Христа. С течением времени «апостолов» на полотнах изображалось всё меньше, пока не остался один Иосиф Виссарионович. Художники делали картины вытянутыми по вертикали, выделяя именно фигуру стоящего, когда как мёртвого приходилось уменьшать, чтобы уместить того в композиции.

(Слева) Н. Рутковский. «И. Сталин у гроба С. Кирова». 1937 г.

(Справа) А. Герасимов. «И. В. Сталин у гроба А. А. Жданова». 1949 г.

В работе Рутковского Сталин как бы приподнят над телом умершего, а у Герасимова и вовсе стоит за гробом. В обоих случаях используется канонический способ изображения Иисуса Христа в сюжете «Успения». И, действительно, на всех полотнах демонстрируются символическая победа над смертью, бесстрашие и спокойствие Сталина при встрече с ней. Торжественная атмосфера праздника вступает в конфликт с сакральной темой похорон и прощания с усопшими.

5. Вождь-полководец

С. Аладжалов. «Так Рождалась Победа. Москва. 7 ноября 1941 года». 1949 г.

Как и во многих предыдущих сюжетах, свидетельств пребывания Сталина на фронте или в разгаре боевых действий нет. Однако и в этот раз патриотичный сюжет обрёл популярность. Образ партийного деятеля интегрирован в военную действительность.

К. Финогенов. «И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и К. К. Рокоссовский на оборонительных рубежах под Москвой». 1948 г.

Ю. Непринцев. «Товарищ Сталин на строительстве оборонительных рубежей под Москвой». 1948 г.

Вождь помогает своему народу, как ангел-хранитель, как сам Иисус Христос, дарующий чудесное спасение. Сталин посещает блиндажи на передовой, строит оборонительные рубежи, ходит бок о бок с обычными солдатами на Царицынском фронте.

П. Соколов-Скаля. «Сталин на фронте под Москвой».

(Слева) А. Лактионов. «Речь товарища Сталина 7 ноября 1941 года». 1942 г.

(Справа) Ф. Решетников. «Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин». 1948 г.

Помимо низвержения правителя до простого военного в то же время присутствует и возвышение его фигуры — генералиссимуса Советского Союза. Сталин в парадном мундире, обвешанный многочисленными медалями, величаво смотрит вдаль, гордый успехами страны. Он реализует мировую справедливость, Божий Суд.

На каждой картине Сталин либо помогает солдатам на передовой, либо продумывает стратегию ближайшей битвы. То есть он всегда жертвует своим здоровьем во благо общего дела и при этом остаётся полным сил и энтузиазма. Образ Сталина обрастает сверхчеловеческими характеристиками.

6. Послевоенный триумф

(Слева) П. Мальков. «Заздравный тост за русский народ 24 мая 1945 года». 1949 г. (Справа) М. Хмелько. «За великий русский народ». 1947 г.

Самыми яркими и экспрессивными сюжетами выглядят произведения, изображающие фурор. В них зритель видит вождя в процессе трапезы, что Сталину как образу не совсем свойственно. Герой картин внезапно и ест, и пьёт алкоголь — прямо как обычный человек. Конечно, это происходит по особому случаю, но отхождение Сталина от образа светоча, который победил и своё тело, и в целом смерть — неожиданно.

Ю. Кугач, В. Нечитайло, В. Цыплаков. «Великому Сталину слава». 1950 г.

Ещё сильнее приземлённость контрастирует с привычной фигуре Иосифа Виссарионовича торжественностью. Народ тянется к вождю, дети дарят ему цветы, раздаются рукоплескания, благодарности. Двойственность образа можно разрешить только амбивалентностью, присущей Святому сыну — он одновременно и Бог, и человек.

Вывод

Итак, изображения Сталина были направлены на поддержку его культа личности. Торжественность и приземлённость облика Иосифа Виссарионовича формируют амбивалентность образной системы. Флёр сакральности, умеренно выдержанный на всех полотнах, отсылает нас к классическим приёмам иконографии, подменяя лишь лица действия. Не имеет значения, кто выступает в роли идола — Бог или император, святой или Генеральный секретарь ЦК КПСС –, сотворение кумира строится по всё тем же правилам с поправкой на эпоху.

Из иконографических мотивов в образной системе Сталина присутствуют:

- Миф о нерушимом единстве учителя и ученика как проекциях Отца и Сына;

- Сакральные предметы (письмо);

- Ореол как видимый (свет), так и духовный;

- Добродетель — помощь простым людям;

- Победа над несовершенством материального (изнуряющая работа);

- Победа над смертью: реализация «Успения» в роли Иисуса Христа;

- Антиномическое единство — единство Божественного и человеческого.

Всё вышеперечисленное является наглядным подтверждением слов И. Голомштока: «При всей провозглашаемой атеистичности культуры соцреализма (как части общесоветской идеологии) в ней всегда существовала подспудная связь с культово-религиозной традицией».

Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. — Москва, 2010

Руцинская И. И. «И. В. Сталин читает письмо В. И. Ленина»: визуальные нарративы в советском изобразительном искусстве 1930–1950-х гг. // Диалог со временем. 2020. Вып. 70. С. 219-234.

Руцинская И. И. «Сюжет „похороны вождя“ в советской живописи 1920-1950-х годов: поиски иконографического канона» // Культура и искусство. 2018. № 10.

Руцинская И. И. Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов. М.: БуксМАрт, 2021.

Руцинская И. И. «Типология образов Сталина в советском искусстве послевоенной эпохи» // Человек и культура. 2019. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-obrazov-stalina-v-sovetskom-iskusstve-poslevoennoy-epohi (дата обращения: 10.11.2023).

Руцинская И.И. «Сталиниана как инструмент закрепления мифа: еще раз о визитах И. В. Сталина в Разлив» // Обсерватория культуры, 2020.

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh-5872/26202_mainfoto_03.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://esper16.neocities.org/graphki/paint/ss01.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://image3.thematicnews.com/uploads/images/00/00/41/2015/12/22/11388cd12a.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1349008/pub_6389578f5738b515d8f5136f_6389588ab164b1651390d529/scale_1200 (дата обращения: 11.11.23)

https://i.pinimg.com/564x/8a/29/1e/8a291e17a31a671be3fa036852b948ea.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://www.e-notabene.ru/img/articles/26741_4.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3813718/pub_607d13b77e45e42df4b8fa58_607d13eb6d0d247e535c88e4/scale_1200 (дата обращения: 11.11.23)

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4340895/pub_607d13b77e45e42df4b8fa58_607d143490024f5c10a7602f/scale_2400 (дата обращения: 11.11.23)

https://arthive.net/res/media/img/oy1000/work/bc1/288253@2x.webp (дата обращения: 11.11.23)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/sevastopolskiy_hudozhestvenniy_muzey_imeni_m.p._kroshickogo/laktionov_a.i.-_rech_tovarischa_stalina_7_noyabrya_1941_goda._1942._holst_maslo._shm_im._m.p._kros/22969_mainfoto_03.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/9/98/Toast_for_russian_people_Hmelco.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://22-91.ru/upload/images/photo/c3/e5/9f765e3f1c5e5d5eb7d08ac216311361311162.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/gerasimov_a.m._gimn_oktyabryu._1942_zh-5846/11094_mainfoto_03.jpg (дата обращения: 11.11.23)

http://www.art-catalog.ru/data_picture_2020/picture/667/14680.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://ic.pics.livejournal.com/q_virkom/14608646/16763/16763_original.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/AGerasimov_DelegatiIIVsesouznogosezdakolhoznikoviydarnikovtryda11-17fevralya1935goda.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://i0.wp.com/lenin.shm.ru/wp-content/uploads/2020/12/scan_067-scaled.jpg?fit=2560%2C1863&ssl=1 (дата обращения: 11.11.23)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/reshetnikov_f.p._velikaya_klyatva_rech_i._v._stalina_na_ii_vsesoyuznom_sezde_sovetov_26_yanvarya_192/16540_mainfoto_03.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://roii.ru/dialogue/70/roii-dialogue-70_15_1.jpeg (дата обращения: 11.11.23)

https://roii.ru/dialogue/70/roii-dialogue-70_15_3.png (дата обращения: 11.11.23)

https://roii.ru/dialogue/70/roii-dialogue-70_15_5.jpeg (дата обращения: 11.11.23)

https://ic.pics.livejournal.com/periskop/9080476/661003/661003_original.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://ic.pics.livejournal.com/periskop/9080476/662792/662792_original.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://ic.pics.livejournal.com/periskop/9080476/662153/662153_original.jpg (дата обращения: 11.11.23)

https://i.pinimg.com/564x/56/a1/43/56a143ffed04fb9328f474f0b3cdcffd.jpg (дата обращения: 11.11.23)