Образ ребенка на фотографиях Великой Отечественной войны

Концепция

Великая Отечественная война стала временем невероятных испытаний для всей страны, но особенно трагичной оказалась судьба детей. Они теряли родителей, голодали, работали на заводах наравне со взрослыми, воевали в партизанских отрядах и даже на передовой. Советские военные фотографы запечатлели эти противоречивые образы: хрупкость и стойкость, страх и надежду, потерю и невероятную любовь к жизни. География войны была обширной, и в каждом регионе дети переживали ее по-разному. В блокадном Ленинграде истощенные ребята с пустыми глазами прятались от снарядов и замерзали от холода. В оккупированных деревнях дети убегали от фашистов, работали в полях под дулами винтовок. В прифронтовой полосе, как правило, мальчишки помогали раненым. А в тылу юные ребята работали у станков, сутками выполняя нормы для фронта. Война отняла у них детство, но не смогла убить в них веру в жизнь — они продолжали играть, мечтать, смеяться.

Чтобы осознать силу воздействия фотографии, стоит отметить снимок, который во многом повлиял даже на ход истории. В 1940 году журнал Life поместил на обложку портрет трехлетней Эйлин Данн — девочки, выжившей после бомбардировок. Этот снимок, сделанный Сесилом Битоном, стал мощным эмоциональным толчком, побудившим США начать оказывать помощь Великобритании. Фотография поражает и запоминается контрастом между жестокостью войны и детской беззащитностью. Мягкая световая проработка, почти «прозрачное» изображение лица ребенка превратили этот кадр в пронзительный символ трагедии.

Советские фотографы, работавшие в годы войны, создавали не просто репортажные снимки, а глубокие художественные образы. Основные фотографы, которых я рассматриваю в своем визуальном исследовании это: Борис Игнатович, Всеволод Тарасевич, Сергей Васин, Евгений Халдей, Аркадий Шайхет, Сергей Коршунов, Иван Шагин, Виктор Темин и другие. У каждого из этих фотографов было свое «предназначение». Например, почти всю войну Всеволод Тарасевич провел в блокадном городе, в то время как Борис Игнатович отправился на фронт как военный корреспондент, а Сергей Васин фиксировал большие и малые победы подростков-рабочих, которые трудились не покладая рук, и публиковал их в «Пионерской правде». Евгений Халдей, автор знаменитого снимка «Знамя Победы над Рейхстагом», также запечатлел множество детских лиц — от снимков из серии «За день до войны» до ликующих подростков в день освобождения. Аркадий Шайхет делал акцент на контрастах: его фотографии демонстрировали детей наравне со взрослыми, показывая, как они менялись в лице за считаные месяцы.

Цель визуального исследования — показать, что эти фотографии не просто документы эпохи, а свидетельства невероятной силы духа. Дети войны голодали, мерзли, теряли близких, но не сломались. Они стали символом сопротивления и надежды. Их образы, запечатленные советскими фотографами, напоминают: даже в самых страшных условиях добро и надежда побеждают.

География войны

Блокадный Ленинград

На снимке слева — один из самых драматичных моментов начала блокады: эвакуация детей. Автор снимков — Всеволод Тарасевич, который почти всю войну провел в Ленинграде. Вокзал, переполненный людьми, испуганные лица матерей и малышей. Дети ещё не выглядят истощёнными, война только началась, но в их глазах уже нет беззаботности. Вместо этого — растерянность. Все потому, что детишки эвакуируются в одиночку, без родителей, пока матери остаются в городе. Здесь нет пафоса, нет героических поз, только обычные люди, разрываемые между страхом за детей и надеждой, чтобы с ними ничего не случилось. С собой малышам не давали больших сумок и много вещей, ведь тогда еще даже никто не подразумевал, что этот ужас продлится 900 дней и ночей.

Фотография Бориса Уткина — это не просто кадр, а сгусток боли, воплощение всего кошмара блокады в одном кадре. Тощие дети, едва стоящие на ногах от слабости — это не образ, а реальность, выхваченная из ледяного кошмара Ленинграда. «Одеты они были кто в чем. У кого ноги обмотаны тряпками, у кого ботинки рваные, на босую ногу, у кого валенки. Чулок не было ни у кого…"[6] Самое пронзительное в этом снимке — свет. Он падает так, что вокруг головы ребёнка слева возникает подобие нимба, и это не случайность, а символ. Эти дети — мученики, святые в своём невинном страдании. Они не просто голодали — они медленно умирали в осаждённом Ленинграда, и этот свет словно отмечает их как жертв, которые не должны быть забыты.

На снимке Всеволода Тарасевича изображена юная девочка, которая в мирное время могла бы учиться, играть, мечтать, но война изменила ее привычный быт, ей пришлось «повзрослеть». Её лицо выражает усталую сосредоточенность — она не просто помогает, она выполняет взрослую работу, от которой теперь зависит чья-то жизнь. Композиционно фотограф делает акцент на снарядах, которые занимают большую часть снимка. Тарасевич не зря выстраивает кадр так, что снаряды доминируют — они символизируют войну, которая не просто вторглась в жизнь девочки, а подчинила её себе.

Оккупированные территории

Известная фотография фотография Галины Санько «Узники фашизма», которая была представлена на Нюрнбергском процессе как фотосвидетельство преступлений фашизма[2]. Галина Санько — невероятно отважная женщина. В 1941 году она добровольно ушла на фронт, став фотокорреспондентом журнала «Фронтовая иллюстрация». Через 20 лет после войны фотограф Галина Санько вернулась в Петрозаводск, чтобы снять бывшую узницу концлагеря — теперь уже мать двоих детей и кандидата биологических наук. Это была та самая девочка Клава с известного снимка «Узники фашизма», стоявшая у колючей проволоки. Так появилась фотография «20 лет спустя», запечатлевшая её новую жизнь. Обе работы, страшный снимок военных лет и последующая композиция, получили золотые медали на международной выставке «Интерпрессфото-66».

Во время войны Аркадий Самойлович Шайхет участвовал в боях наряду с красноармейцами, а также был фотокорреспондентом журнала «Фронтовая иллюстрация». Шайхет всегда преследовал цель через свои снимки наиболее точно и выразительно передавать суть военных событий. В кадре «Сын полка Федор Самодуров беседует с командиром», нет боя и ярких эмоций, но есть диалог, раскрывающий неразрывную связь между поколениями в борьбе за победу. Юный парнишка представляет собой символ детского сопротивления. Композиционно в фотографии есть глубина и многослойность — между ребенком и командиром виднеются лица других солдат, которые сосредоточенно наблюдают за беседой. Их взгляды направлены на них, это создает ощущение признания и уважения.

В партизанских отрядах, действовавших на оккупированных фашистами советских землях, значительную часть бойцов составляли те, кого не призвали в регулярную армию из-за возрастных ограничений. Среди них были как пожилые мужчины, чей возраст превышал призывной, так и подростки, еще не достигшие восемнадцати лет. Несмотря на то, что их не взяли на фронт, они всеми силами стремились внести свой вклад в борьбу с врагом. Юные партизаны, часто рискуя жизнью, выполняли опасные задания. Их мужество и преданность Родине стали важной частью победы над врагом. Нельзя не отметить ту отвагу и ужас в глазах мальчика на фотографии Михаила Трахмана, «Юный партизан». Взгляд ребенка наполнен особой решимостью и глубокой болью, которую не должно знать дитё в его возрасте. В них читается и страх перед смертью, и ненависть к врагу. А яркий блик в глазах придает образу ребенка невероятную трогательность.

В этих кадрах ракурс снизу — это не просто технический прием, а сознательное возвышение ребенка до уровня героя. В контексте советской военной фотожурналистики дети становились активными участниками истории, носителями идеи сопротивления и продолжения борьбы. Такой угол съемки традиционно использовался для монументальных образов, например, вождей, героев труда, но здесь он намеренно применяется к ребенку.

Дети в тылу

Композиция кадра построена на мощной диагонали, которая визуально подчеркивает решающую роль тылового труда в приближении Победы. Женщины с детьми, впрягшиеся в борону, буквально заменяют собой лошадей и технику — их изнурительная работа становится символом всенародного подвига. Каждый метр вспаханной земли давался ценой нечеловеческих усилий, но этот тяжкий труд объединил всех ради одной общей цели.

Фотограф Сергей Васин запечатлел один из самых важных подвигов войны — детей, вставших к станкам и не только вместо ушедших на фронт отцов. Его фотографии — не просто документальные свидетельства, а пронзительные художественные образы. Война превратила подростков в солдат трудового фронта. С 1941 года 14-летние мальчишки и девчонки становились полноценными рабочими — без выходных и отпусков, с 10-12-часовым рабочим днём. Однако тяжкий труд не пугал детей, напротив, они работали с особым рвением, понимая, что теперь и от них зависит будущее страны. На снимке справа композиционный прием превращает подростков в монументальные фигуры — их изображение, занимающее все пространство кадра, не просто фиксирует факт детского труда, но и подчеркивает большую значимость детей в тылу.

Приближался октябрь 1941 года, время массовой эвакуации из Москвы. На сохранившихся негативах того времени мы видим трогательные сцены — девочки-подростки, сами еще дети, серьезно демонстрируют малышам основы санитарного дела, учат их правильно бинтовать «рану» на голове. Эти учебные занятия были частью всеобщей подготовки к возможным бомбардировкам и наступлению. В их серьезных лицах, в движениях рук читается та особая вынужденная «военная взрослость», которая характерна для детей той эпохи. Одна из девочек смотрит прямо в объектив. Ее взгляд — эта черная точка, полная недетской решимости, — композиционный центр снимка. Все это вызывает мурашки и разрушает привычный образ ребенка.

Визуальные архетипы образа

Ребенок — Жертва

Фотография Виктора Темина обнажает жёсткий контраст между безжалостной войной и хрупким миром детей. Эти малыши не выбирали свою судьбу, война сделала их пленниками в концлагерях, жертвами насилия, заложниками обстоятельств. Голые и потрепанные куклы, торчащие из чемодана выглядят абсолютно жутко и пугающе. Игрушки пленных детей повторяют судьбу своих «хозяев»: они находятся в замкнутом пространстве, будто застыли в ожидании чего-то. Руки одной из кукл показывают движение, но невозможность двигаться без помощи человека очевидна.

На фотографии Сергея Коршунова композиция выстроена по диагонали. Взгляд зрителя, двигаясь слева направо, устремляется к небольшому белому пятну — свернувшемуся ребенку, сидящему среди развалин собственного дома. Этот прием подчеркивает несправедливость и ужас войны, которая лишила целое поколение детства. Невозможно не сочувствовать босоногому, замерзшему малышу, чей взгляд застыл на голой земле.

Ребенок — герой

Яков Борисович Давидзон — советский фотохудожник, который воевал за Родину, параллельно работая корреспондентом газеты «За Советскую Украину». На этом снимке вновь используется характерный приём — низкий ракурс, превращающий ребёнка в монументальный образ, защищавший ценой своей жизни страну. Фигура мальчика заполняет собой все пространство кадра. Его прищуренные от солнца глаза, это не просто реакция на свет, а спектр эмоций: и невероятная серьёзность, и презрение к врагу, и глубокая боль, и осознание ответственности.

Фотография военного корреспондента В. А. Зунина поражает своим сюжетом. На первый взгляд кажется невероятным, что шестилетний мальчик мог пройти полноценный боевой путь — но это была Великая Отечественная война. Его опущенный вниз взгляд и военная форма говорят о том, что война заставила слишком рано повзрослеть. У мальчика больше нет семьи, теперь этот ребенок предоставлен сам себе, он — герой.

Ребенок — символ надежды

Даже в самых ужасных и нечеловеческих условиях блокадного Ленинграда дети продолжали верить в чудо. В квартирах, где не было ни света, ни тепла, ни еды, они собирались и праздновали Новый год с таким счастьем, радостью и верой в волшебство, что горечь на эти часы отступала. В эти редкие моменты они не просто вспоминали, что значит быть детьми — они дарили взрослым самое ценное — надежду. Надежду на то, что все возможно, что «всё будет хорошо».

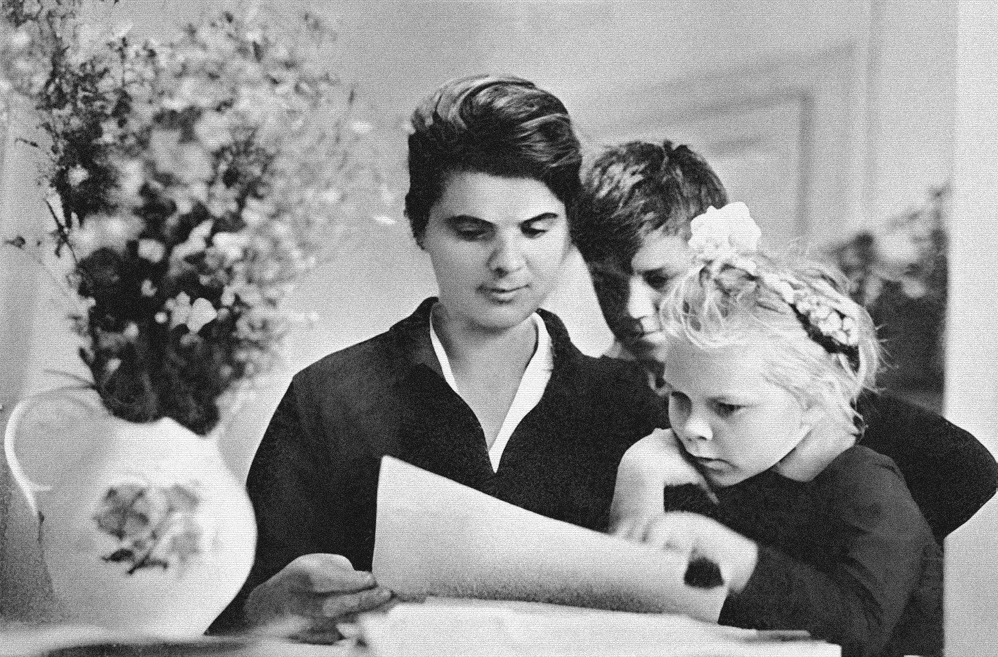

Эти пронзительные фотоснимки подтверждают то, что даже среди ужасов войны детские сердца продолжали светиться добротой. Несмотря на окружающее их разрушение и жестокость, дети сохраняли в себе человечность. Они бережно готовили подарки для раненых бойцов, ухаживали за оставшимися животными с большой заботой. Эти простые, но такие важные поступки были большим вкладом против фашизма и войны. В этом и заключался их подвиг — не все дети могли воевать, но они продолжали верить в доброту и нести её другим, вопреки всему.

Фотография «Восстановление Сталинграда» запечатлела хрупкую фигуру маленькой девочки на фоне огромного, разрушающегося здания. Композиция снимка выстроена на мощном визуальном противостоянии, где ребенок, занимающий малую часть кадра внизу, теряется на фоне громадного сооружения. Эта юная девочка с ведрами уже сильная личность — она не держала в руках оружия, не подписывала приказов, но именно ей и тысячам таких же детей предстояло восстанавливать те руины, что оставила после себя война. В её сгорбленной спине и выражении лица читается вся участь детей того поколения, ведь именно они приняли главное участие в возрождении городов после фашистов.

Заключение

Благодаря военным фотокорреспондентам у нас есть возможность смотреть и помнить об этой невероятной силе духа, что была тогда у маленьких детей. Дети войны на снимках советских фотографов предстают перед нами не только как жертвы, но и как герои, хранители человечности, труженики. Сегодня, спустя восемьдесят лет, эти образы продолжают говорить с нами. Они напоминают о ценности мира, о хрупкости детства и о том, что даже в самых темных временах свет человеческой души не гаснет. Благодаря работе военных фотокорреспондентов, мы можем видеть, помнить и передавать дальше эту историю — историю детей, которые воевали и вынесли на своих плечах тяжесть тех лет.

Дети и подростки на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны // Музей Москвы [Электронный ресурс] URL: https://xn--90aidffe5bdebug.xn--p1ai/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3/ (дата обращения: 01.05.2025).

Коллекция Я. Гик О Галине Санько // Музей Российской фотографии [Электронный ресурс] URL: https://mrf.museumart.ru/collection/gik-o-sanko (дата обращения: 04.05.2025).

Блокада Ленинграда на снимках Всеволода Тарасевича // Журнал «Родина» [Электронный ресурс] URL: https://rodina-history.ru/2019/01/27/rodina-blokada-leningrada-na-snimkah-vsevoloda-tarasevicha.html (дата обращения: 05.05.2025).

Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея // ТАСС [Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/spec/yevgeny_khaldei (дата обращения: 08.05.2025).

Творчество фотокорреспондента газеты «Пионерская правда» Сергея Васина // Московский музей современного искусства (ММОМА) [Электронный ресурс] URL: https://mamm.museum-online.moscow/entity/EXHIBITION/698089?index=29 (дата обращения: 09.05.2025).

Яров, С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. / С. В. Яров. — Москва: Издательство «Ломоносовъ», 2012

История России в фотографиях URL: https://russiainphoto.ru/ (дата обращения: 30.04.2025)

Музей Российской Фотографии URL: https://mrf.museumart.ru/collection (дата обращения: 01.05.2025)

URL: https://www.pravilamag.ru/life-style/715665-gollivudskie-portrety-voennaya-hronika-i-opticheskie-illyuzii-chto-nujno-znat-o-fotografe-sesile-bitone/ (дата обращения: 28.04.2025)

URL: https://historical-fact.livejournal.com/47428.html (дата обращения: 01.05.2025)

Антология советской фотографии URL: https://ursa-tm.ru/forum/index.php?/gallery/album/208-antologiya-sovetskoy-fotografii-1941-%E2%80%93-1945-chast-vtoraya/ (дата обращения: 02.05.2025)